糖類のご紹介〜甘みの付与や低糖質・糖質オフを取り入れた商品開発のヒント〜

似たような言葉の「糖質」と「糖類」。健康観を打ち出した食品や飲料のパッケージに、「糖質オフ」や「糖類ゼロ」などの表記を見かけることも増えてきました。これらは、ダイエットや生活習慣病予防の観点から注目されているワードですが、いまいち違いがわからないという人も多いのではないでしょうか。

この記事では、「糖質」と「糖類」の違いや、それらに含まれる成分の種類、推奨されている摂取量などについて管理栄養士がわかりやすく解説します。また、糖類の活用事例や原料についても紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

【管理栄養士監修】糖とは|「糖質」と「糖類」の違い

単に「糖」という時、三大栄養素の一つである炭水化物を指すことが多いです。炭水化物は、脳や体を動かすエネルギー源として使われ、血液中に一定濃度存在したり、筋肉や肝にグリコーゲンとして蓄えられたりします。

「糖質」とは

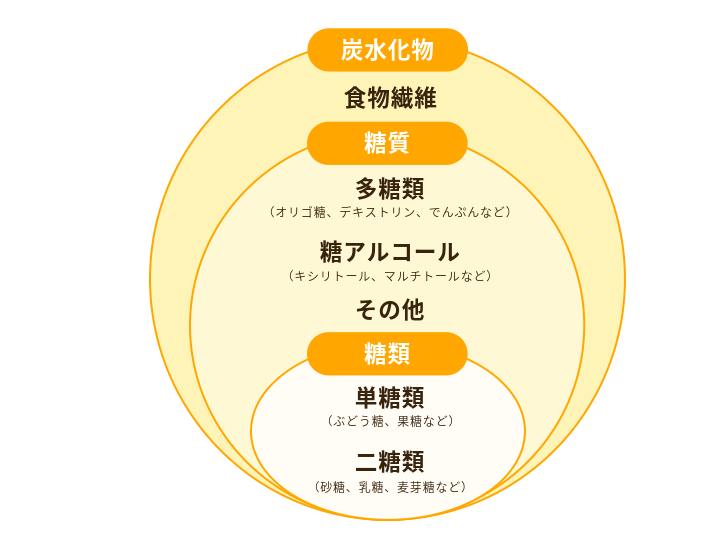

「糖質」は、炭水化物の中から食物繊維(難消化性炭水化物)を引いたものを指します。そもそも、炭水化物の中にはエネルギーとして使われる糖質と、私たちの体内の消化酵素では分解しきれずエネルギーとしてほとんど使われない食物繊維の両方が含まれているのです。

糖質は、その化学構造によって単糖類・二糖類・オリゴ糖・多糖類・糖アルコールなどに分類できます。

※参考:NAGASEグループ「糖の基礎知識」

※参考:生物工学会 第89巻 p.486「甘い糖と甘くない糖」

「糖類」とは

糖質の中でも、甘味があるものを「糖」と呼ぶことがあります。それとは別に、単糖類と二糖類をまとめて「糖類」と区分けします。「糖類」の中には、苦味を呈するものもあるため、「糖」=「糖類」ではないことに注意しましょう。

たとえば、「低糖質」や「糖質オフ」という場合には、糖および糖類の含有量が少ないことを示します。しかし、「糖類ゼロ」「ノンシュガー」「無糖」などの場合には、糖類はほとんど含まれませんが、でんぷんや甘さを感じさせる糖アルコール、非糖質系の甘味である天然甘味料や人工甘味料などが含まれていることがあります。これらは似たような言葉ですが、意味する内容は異なるので使い分けが必要です。

糖質・糖類の種類と特徴

糖質と単糖類、二糖類の定義は、それぞれ次のとおりです。

単糖類

単糖類とは、最も小さな糖の単位であり、ブドウ糖(グルコース)や果糖(フルクトース)などが含まれます。

細胞の中に取り込まれてエネルギー源として代謝されたり、微生物によって乳酸発酵やアルコール発酵されやすいという特徴があります。

※参考:化学のグルメ「有機化学」

二糖類

二糖類とは、単糖が2個結合した糖のことで、ショ糖(スクロース)、麦芽糖(マルトース)、乳糖(ラクトース)、トレハロースなどが含まれます。ちなみに、一般的に使用されている砂糖の大部分はショ糖で占められています。

酵素や酸の触媒作用によって加水分解され、2つの単糖になるという特徴があります。

オリゴ糖

オリゴ糖の「オリゴ」は、ギリシャ語で「少ない」という言葉が由来です。オリゴ糖は二糖類とまとめて「少糖類」と呼ばれることもありますが、通常は単糖が3〜10個程度結びついた糖のことを指します。代表的なものに、フラクトオリゴ糖やガラクトオリゴ糖などがあります。

消化されずに大腸まで届くことで、低エネルギーな上に、整腸作用や腸内細菌を増やすなどの作用もあります。そのことから、「おなかの調子を整える」という表示とともに特定保健用食品に使われています。(なお、二糖類がオリゴ糖に含まれることもありますが、その場合は消化酵素で分解されるため、この記述は当てはまりません)

多糖類

多糖類とは、10個以上の単糖が結合したものを指します。数十〜数百万個結合したものが多いですが、中には1万個以上の単糖が結合しているものもあります。デンプン、グリコーゲン、セルロース、ペクチン、キチン、キトサンなどが含まれます。

デンプンやグリコーゲンは体内でのエネルギー貯蔵に、セルロース、ペクチン、キチン、キトサンなどは動植物の外骨格や細胞壁を形づくるのに役立っています。

食品においては、パンやケーキなどに軟らかい食感を与えたり、ジャム、ドレッシング、ソースなどの粘度の調整として多糖類が利用されます。そのほか、使用感の改善などのために化粧品、洗顔料、工業薬品にも使われることがあります。

糖アルコール

糖アルコールとは、糖に水素を添加(還元反応)した糖質の総称を指します。 単糖を還元したソルビトールやキシリトール、二糖を還元したマルチトール、水飴を還元した還元水飴などがあります。もともと果物や野菜、発酵食品などに含まれている天然の成分でもあります。

熱・酸・アルカリに強い、微生物の栄養源になりにくい、消化吸収されにくい、などの特長を持っています。そのため、「虫歯の原因にならない」「砂糖の消化・吸収を穏やかにする」「血糖値が気になる方の生活改善」などの表示とともに特定保健用食品に使われています。

その他にも、糖アルコールの種類によって塩味・辛味・酸味・うま味・風味の増強、食感や照り・ツヤの向上などにも役立ち、食品のおいしさを高めます。

※参考:MP五協フード&ケミカル「多糖類概要」

※参考:物産フードサイエンス「糖アルコールの特徴」

★原料商品の掲載を希望される企業様は、会員登録(無料)で10品まで掲載可能です。

糖質や糖類を摂り過ぎるとどうなる?過剰摂取のリスク

糖質は、先述したとおり脳や体のエネルギー源として使われる栄養素ですが、過剰摂取によってさまざまな病気のリスクを高める原因になります。ここでは、糖質や糖類の摂り過ぎによって指摘されている体への影響をご紹介します。

肥満

生体内では血糖値を一定の範囲に保つように、ホルモンを分泌して調整しています。通常、血糖値に影響を与えるブドウ糖は筋肉や肝臓に貯蔵されますが、糖質や糖類を摂り過ぎてしまうと貯蔵できない分は中性脂肪に換えられ、体脂肪として溜め込まれてしまいます。このため、糖質や糖類の摂り過ぎは肥満の原因になってしまうのです。

糖尿病|合併症のリスクも

継続的に糖質や糖類が多い食生活を送ると、次第に血糖値を下げるためのホルモンが不足したり、効きにくくなったりして、血糖値が高い状態が続く糖尿病を発症します。血糖値が高い状態では、血管内が傷つけられて動脈硬化が進み、目の網膜、腎臓、神経の働きなどが低下して合併症のリスクも高まります。

※参考:厚生労働省 e-ヘルスネット「糖尿病」

細胞の老化|動脈硬化、骨粗鬆症、白内障、アルツハイマーの原因に

このほか、糖質や糖類を摂り過ぎることで、体内で糖とたんぱく質が結合して糖化も起こります。

糖化が進むとAGE(糖化最終生成物)が多く作られ、細胞の老化が加速されていきます。すると、肌・髪のハリやツヤが失われたり、シミやそばかすが増えたり、動脈硬化・骨粗鬆症・白内障・アルツハイマーなどの多くの病気の原因になることも指摘されています。

※参考:オムロン ヘルスケア株式会社「老化の原因『糖化』を防止しよう」

糖質や糖類の摂取基準

健康な体を守り、若々しい見た目を維持していくためには、糖質や糖類の摂り過ぎを避ける必要があります。

そのために大切なことは、バランスのよい食事や適度な間食です。

日本の摂取基準

厚生労働省が発表する「日本人の食事摂取基準(2025年版)」によると、炭水化物の食事摂取基準(%エネルギー)は1歳以上のすべての年齢で50〜65%と目標量が定められています。

1日2,000kcalを摂取する人の場合、次の式で求めることができます。

2,000×0.5~0.65÷4(炭水化物1gあたりの熱量)=250~325g

たとえば、食品に含まれる炭水化物量の目安は以下の通りです。(日本食品標準成分表より)

- 白米茶碗3杯(450g)あたり167.0g

- じゃがいも100gあたり17.3g

- かぼちゃ50gあたり10.3g

- バナナ1本(120g)あたり27.0g

- 缶コーヒー(ミルク入り加糖)1本(190g)あたり15.6g

- ビール350mlあたり10.9g

これらを飲食すると、それだけで合計が1日に必要とされる炭水化物量に届いてしまいます。調味料や野菜などにも炭水化物を多く含むものもあるため、実際には、もっと多くの炭水化物を摂っている計算になります。

そのことから、偏った食事をしていると簡単に炭水化物を摂り過ぎてしまうため、とくに間食の摂り過ぎには気を付ける必要があります。

ちなみに、脳をはじめ、神経組織、赤血球などにおけるブドウ糖の1日最低必要量は100gと推定されます。ブドウ糖を含む糖類の明確な摂取量についての数値は、残念ながら現時点で必要性がないと判断され、厚生労働省では設定していません。(※1)

国際的な摂取基準(フランス、韓国、WHO)

フランスでは糖類の摂取量(総糖類:total suger)を1日100g未満、韓国では総エネルギー量の10〜20%と定めています。(※2)

世界保健機関(WHO)では、肥満・2型糖尿病などを減らすために、糖類やシロップに果汁を加えたもの(遊離糖類:free suger)は、総エネルギーの10%未満、さらなる健康効果のためには5%未満とすることを勧告しています。この5%未満とは、1日2,000kcalを摂取する人の場合は25g(ティースプーン6杯分)未満という計算になります。(※3)

現在(2025年3月)、日本食品標準成分表には単糖や二糖類などの糖の成分値がすべて掲載されていないため、日本人が1日にどれだけ糖類を摂取しているかを把握するための大規模なデータは存在しません。しかし、1日3食の食事を疎かにして、甘い飲食物を多く摂るような食生活を送っている人はフランスや韓国の基準を超えていることが懸念されます。

WHOの基準を考慮すると、25gの糖類は一般的な500mlのペットボトル炭酸飲料の半分に相当します。このことから、多くの人が糖類を過剰に摂取している可能性があると考えられます。(※4)

※1、※2参考:厚生労働省「『日本人の食事摂取基準(2025年版)』策定検討会報告書 Ⅱ各論 1-4炭水化物」

※3参考:大樹生命保険株式会社「砂糖との健康的な付き合い方」

※4参考:内閣府 食品安全委員会「世界保健機関(WHO)、糖類を多く含む飲料(sugary drinks)の消費及び健康への影響を抑制するよう世界的行動の奨励を公表」

糖の食品への活用事例|低糖質・糖質オフのためのアイデアも

ここからは、実際に商品化されている具体的な成分と食品をご紹介します。

1.ステビア

南米に自生するキク科の植物であるステビアは、葉の部分に強い甘味を持っており、抽出されて甘味料として使用されています。「ステビオサイド」や「レバウディオサイド」という成分が含まれていて砂糖の300倍ほどの甘味があるため、少量の使用で甘さを与えることができます。なお、ステビアの糖質量は実質的に0なので、使用することで糖質を抑えた商品づくりが可能です。

また、pHの変化に安定的で、熱による褐変が少なく、微生物による発酵が起こらないという特徴があります。ほかにも、清涼感の付与、べたつき軽減、苦味のマスキング、塩味を和らげる塩なれ効果、酸味と調和して酸っぱさを和らげて味をまろやかにする効果なども期待できます。

食品例:清涼飲料水、スナック菓子、インスタント食品、漬物、惣菜、醤油

※参考:守田化学工業株式会社「ステビアとは」

※参考:東京都保健医療局「用途別 主な食品添加物 甘味料」

※参考:ツルヤ化成工業株式会社「ステビア」

※参考:独立行政法人 農畜産業振興機構「砂糖以外の甘味料について」

2.カンゾウ(甘草)

マメ科植物のカンゾウは、根や根茎に強い甘味を持っており、抽出されて甘味料として使用されています。主成分として「グリチルリチン酸」を含み、砂糖の200倍ほどの甘味があります。後引きの強い甘味と特有の風味が特徴です。カンゾウの糖質量も0なので、糖質を抑えた商品づくりに役立ちます。

また、タンパクの嫌味をマスキングしたり、他の糖類や調味料と併用した場合にうま味を増強したり、べたつき軽減、高い塩なれ効果などが期待できます。

食品例:清涼飲料水、菓子、漬物、醤油、味噌

※参考:池田糖化工業株式会社「製品のご案内『カンゾウ甘味料』」

※参考:ツルヤ化成工業株式会社「カンゾウ」

3.イヌリン

イヌリンとは、チコリの根、菊芋、ごぼう、玉ねぎ、にんにく、バナナなどに含まれている食物繊維の一種です。また、アメリカ南西部〜中南米にかけて自生するリュウゼツラン(アガベ)という熱帯植物の茎からも抽出されます。

イヌリンは、食物繊維でありながら砂糖の10分の1ほどの甘味を持ち、腸内細菌を増殖させる、便通を整える、血糖値の上昇を穏やかにする、コレステロールを低下させるなどの作用があります。そのため、糖質を抑えつつ、健康に訴求した商品づくりに役立ちます。

また、脂肪に似たなめらかな食感の付与、雑味・金属味などのマスキング効果も期待できます。

食品例:パン、焼き菓子、アイスクリーム、乳製品、調味料

※参考:帝人株式会社「ビオリエ」

※参考:株式会社メディカライズ「アガベイヌリン」

※参考:株式会社アルマテラ「ブルーアガベ イヌリンファイバー」

シェアシマ掲載の「イヌリン」をチェックする >

関連記事:食物繊維「イヌリン」とは|効果と多い食べ物をわかりやすく解説!

4.エリスリトール

エリスリトールは、果実、きのこ、ワイン・清酒・醤油・味噌・チーズなどの発酵食品に含まれている糖アルコールで、酵母によってブドウ糖が発酵されると生成されます。エリスリトールの大部分は体内で代謝されないまま排泄されるため、糖質に分類されますが、その中では唯一カロリーが含まれず、糖質も0gとなっています。そのため、特定健康用食品や糖尿病などの病者用食品としても使われています。

エリスリトールは砂糖の約75%の甘味があり、すっきりとした切れのよい味が特徴です。

なお、一般的な糖アルコールは摂り過ぎるとお腹が緩くなることがありますが、エリスリトールはそのリスクが低くなっています。また、熱による褐変がなく、臭みや苦味のマスキング、高い吸熱作用による冷涼感の付与効果なども期待できます。

食品例:清涼飲料水、菓子、乳製品、卓上甘味料

※参考:J-Stage オレオサイエンス第13巻第9号(2013)p.5「エリスリトール」

※参考:三菱ケミカル株式会社 フード・ヘルスケア事業部「エリスリトール 一般的な用途」

シェアシマ掲載の「糖類」の関連原料をチェックする

全世代における健康意識の高まりにより、今後も世界的に糖類やその代替原料の需要は高まっていくと思われます。それに伴い、次々と研究開発が進められ、今まであまり注目されていなかった食品や成分も登場していくようになるでしょう。

ご紹介した内容を参考に、糖類を使った商品開発を考えている人や商材をお探しの方に役立ててもらえれば幸いです。

さっそくシェアシマで「糖類」の関連商品を調べる

シェアシマ掲載の「砂糖類」をチェックする >

シェアシマ掲載の「糖類・糖質」をチェックする >

シェアシマ掲載の「低糖質」をチェックする >

(初めてのご利用の場合、こちらから会員登録をお願いします)

ご希望の商品が見つからない方は、シェアシマ事務局までお問い合わせください。皆さまの原料探しを全力でサポートをさせていただきます。

多田ゆかり

大学卒業後、一般企業に就職。出産・子育てを経て、2019年からフリーランスの管理栄養士として活動を始める。現在はWEB媒体を中心に栄養や健康に関する執筆を行う傍ら、セミナー講師、料理教室の主宰、栄養指導も務めている。

シェアシマ編集部

シェアシマ編集部

食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。