惣菜市場はさらなる拡大へ。日本惣菜協会に聞く「中食」の未来

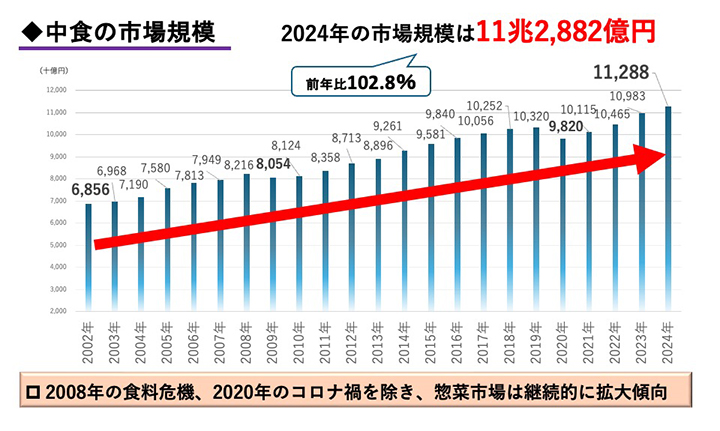

家庭での調理や外食に並ぶ「第三の食」として存在感を高めている「中食」。中食は、外部で調理された料理を持ち帰り、自宅や会社など任意の場所で食べるスタイルであり、その代表が「惣菜」です。スーパーやコンビニの惣菜売り場は日々進化し、私たちの食生活に欠かせない存在となっています。

この背景には、共働き世帯や単身世帯の増加、高齢者層の利用拡大といった社会の変化があります。忙しい日常の中で「手軽においしく食事をとりたい」というニーズを反映した結果といえるでしょう。

中食の市場規模(資料提供:一般社団法人日本惣菜協会)

一方で、人手不足や健康志向への対応、ロボット化の推進など、惣菜業界が直面する課題も少なくありません。

そこで今回は、一般社団法人日本惣菜協会 専務理事の清水誠三(しみず・せいぞう)さんに、協会の活動内容から市場の最新動向、そして今後の展望までじっくりお話を伺いました。惣菜の現状と未来を知ることで、商品開発のヒントが見えてくるかもしれません。

目次

- 協会の活動概要と資格「惣菜管理士」とは

- 惣菜市場の動向と消費者ニーズ

- 技術革新と食品ロス削減への取り組み

- 惣菜市場のこれから

お話を聞いた人

一般社団法人日本惣菜協会 専務理事

清水誠三さん

協会の活動概要と資格「惣菜管理士」とは

シェアシマ編集部

シェアシマ編集部

食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。