厚生労働省の「食環境戦略イニシアチブ」が描く、新次元の食環境づくりとは~産学官等連携で推進する減塩等の取組

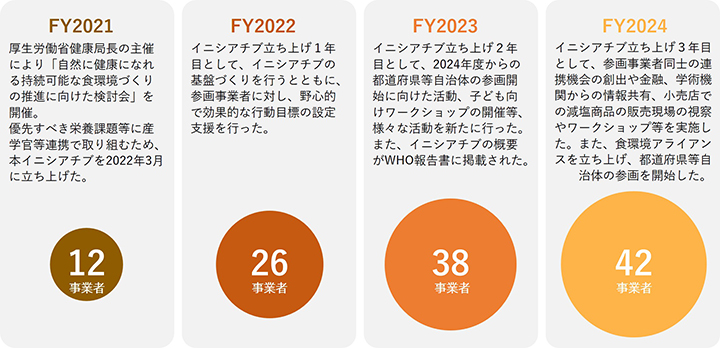

少子高齢化が進む中で、健康寿命の更なる延伸が社会的な課題となっています。この課題に対応するため、厚生労働省は「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ」(以下、イニシアチブ)を立ち上げ、産学官等の連携による自然に健康になれる食環境づくりに取り組んでいます。

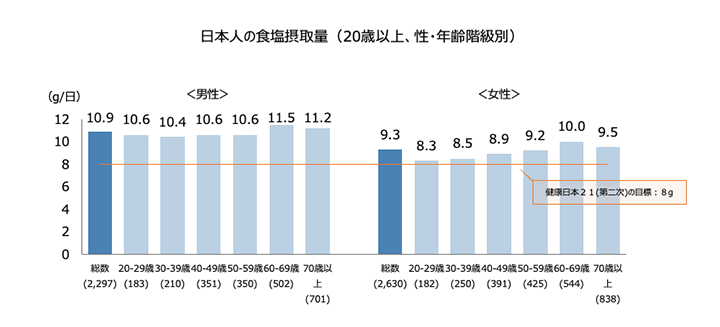

イニシアチブでは、「食塩の過剰摂取」、「若年女性のやせ」、「経済格差に伴う栄養格差」等の栄養課題や環境課題を重大な社会課題として位置づけており、その中でも特に、「食塩の過剰摂取」への対応として、減塩の取組に力を入れています。イニシアチブは、多様な業種の企業や金融機関(産)、学術関係者(学)、自治体(官)を巻き込んだ「新次元の食環境づくり」を展開しており、国内外で注目を集めています。

そこで今回は、厚生労働省 健康・生活衛生局 健康課 栄養指導室の佐々木祥平(ささき・しょうへい)室長補佐と松野誠(まつの・まこと)主査に、イニシアチブを立ち上げた背景や進捗、そして産学官等連携による仕組みの広がり、今後の展望についてお話を伺いました。

目次

- イニシアチブが、特に「食塩の過剰摂取」を重点テーマにした理由及び同テーマにおける産学官等連携の取組

- 企業の減塩推進を支える、食環境戦略イニシアチブの「評価」と「つながり」

- 食環境戦略イニシアチブにより、日本から、食環境の新たな次元を切り拓く

お話を聞いた人

厚生労働省 健康・生活衛生局 健康課 栄養指導室

佐々木祥平室長補佐(左)と松野誠主査(右)

イニシアチブが、特に「食塩の過剰摂取」を重点テーマにした理由及び同テーマにおける産学官等連携の取組

――「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ」を立ち上げた背景と、イニシアチブが重点的に減塩に取り組んでいる理由を教えてください。

佐々木さん:少子高齢化が進む中で、活力ある持続可能な社会の実現に向けて、健康寿命の更なる延伸が課題となっています。この課題を解決する上で、栄養・食生活は最も重要な要素の一つであり、適切な栄養・食生活を推進するための食環境づくりを進めることが急務となっています。そこで、厚生労働省は、令和3年に、検討会※を立ち上げ、健康の保持増進を図ると共に、持続可能な開発目標(SDGs)の達成にも貢献しうる食環境づくりについて検討しました。

※自然に健康になれる持続可能な食環境づくりの推進に向けた検討会

この検討会において、日本の主要な栄養課題として「食塩の過剰摂取」「若年女性のやせ」「経済格差に伴う栄養格差」の3つが取り上げられたことから、現在進めているイニシアチブにおいても、これらの栄養課題を中心とした取組を進めることにしています。

この中でも特に、食塩の過剰摂取は、高血圧や生活習慣病の発症及び重症化につながり得る重要な栄養課題であるため、イニシアチブでは、重点的に減塩に取り組むこととしています。

引用:検討会報告書(令和元年国民健康・栄養調査結果)

――イニシアチブでは、どのように減塩を推進しているのでしょうか。

佐々木さん:減塩の取組を含む食環境づくりを進める際、個々の企業単独では実施できる取組に限界があります。そのため、イニシアチブでは、産学官等の関係者で連携して減塩を進めています。具体的には、本イニシアチブに参画いただく際、各事業者に主体的に減塩等に係る行動目標を設定いただくことを条件としていますが、その際、事業者はイニシアチブに関わっている学術等関係者の支援を受けることができます。

また、厚生労働省は、イニシアチブに参加している学術等関係者の意見を踏まえ、子ども向けの減塩普及啓発資料を作成・公表しています。食品関連事業者や自治体は、この資料を活用して「子ども向け減塩ワークショップ」を開催しています(※1)。

子ども向け減塩普及啓発資料「知っていますか?食塩のとりすぎ問題」

子ども向け減塩ワークショップの様子。参加した子どもは、実際にスーパーマーケットに行って減塩商品を探し、栄養成分表示の見方を学ぶこと等を通じて減塩の重要性に関する理解を深めることができる。

――消費者の減塩への意識については、どのような傾向が見られますか。

佐々木さん:食品関連事業者の方からは、「消費者の間に『減塩商品は味が薄い』というイメージが浸透しており、減塩商品の販売を拡大しようとしても社内で理解を得られない」といった悩みを聞いています。各事業者の企業努力により、以前に比べて「おいしい減塩商品」は開発・販売されている、と私は認識しています。そのことが社会全体に広がり、消費者の方が減塩商品を購入する流れができれば、減塩商品を販売する企業は、更に製品開発・販売拡大に力を入れるようになり、消費者は今まで以上に減塩商品を購入することが見込まれます。こうした循環が続くことで、消費者が気づかないうちに減塩製品が増え、購入しやすくなる、という「自然に健康になる食環境」がつくられます。これが、イニシアチブの目指す、新次元の食環境づくりだと考えています。

イニシアチブでは、こうした食環境づくりの推進に向けて、消費者への普及啓発を進めているため、食品関連事業者の皆様には、減塩製品の開発を積極的に進めていただきたいと考えています。

企業の減塩推進を支える、食環境戦略イニシアチブの「評価」と「つながり」

――イニシアチブに参画する食品関連事業者は、どのような形で減塩等の取組を推進しているのでしょうか。

佐々木さん:先ほど触れた通り、イニシアチブへの参画条件として、事業者は自ら減塩等に関する行動目標を登録いただくことになります。ただ、いきなり目標を設定するのは大変なこともあると思いますので、イニシアチブに参画いただく際、有識者から目標設定に関する意見やアドバイスを受けることが可能です。

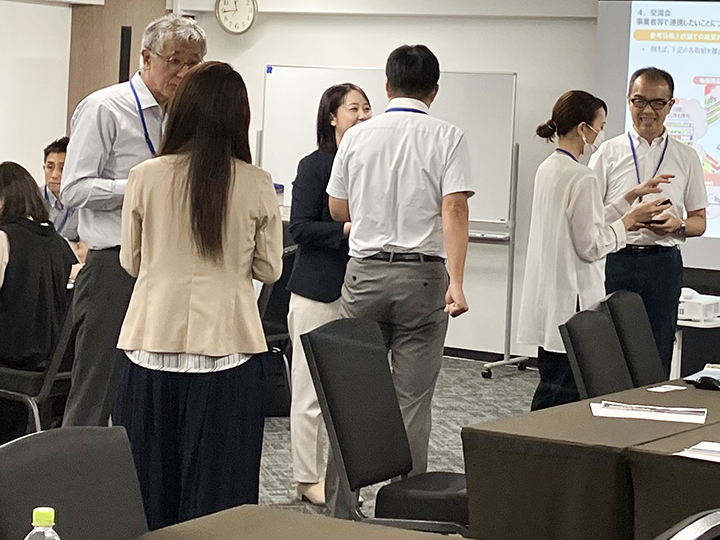

また、イニシアチブでは、参画事業者限定で、有識者等との意見交換の場を定期的に設けています。参画事業者にとっては、自社の減塩等の取組を一層ブラッシュアップできるというメリットがあります。

取組内容と参画事業者数の推移

イニシアチブに参画した事業者は、関係者限定の「有識者意見交換会・交流会」に参加できる。この会では、有識者から、国内外の栄養政策や研究等の最新情報を得ることができる。また、他の参画事業者との交流等を通じて、自社の取組をブラッシュアップするための参考情報を得ることができる。

佐々木さん:食品関連事業者に減塩等に積極的に取り組んでいただくためには、その活動を後押しする存在も必要だと理解しています。そのため、厚生労働省は、イニシアチブのことを知っていただくための資料として「経営幹部層向け資料」及び「金融機関向け資料」を公表しました。

実は、栄養課題に取り組むことがESG評価を通して企業価値の向上につながりうることは、国際的には知られてきているものの、日本国内ではまだあまり知られていません。こうした点を、食品関連事業者の経営幹部層及び金融機関の皆様に周知することで、食品関連事業者がイニシアチブに参画しやすい環境を作りたいと考えています(※2)。11月4日のセミナーでは、このような内容を中心に、イニシアチブの取組をわかりやすく説明したいと思っています。

――イニシアチブの参画事業者間で連携した減塩の取組事例はありますか。

松野さん:イニシアチブでの交流を通じて、事業者間で複数のコラボレーション事例が出てきています。例えば、イニシアチブに参画している日本航空株式会社の空港ラウンジで、亀田製菓株式会社の「減塩 亀田の柿の種」を提供したといった事例があります。また、イニシアチブにはメディアも参画しており、イニシアチブの活動や事業者の取組を特集記事として紹介した事例もあります(※3)。

日本航空株式会社の空港ラウンジでは、「減塩 亀田の柿の種」入りのおつまみミックスが提供されている(2025年10月現在)

参画事業者である株式会社法研は、月刊『へるすあっぷ21』にて、本イニシアチブ参画事業者とのコラボ企画として減塩食品活用推進キャンペーンを行った

――イニシアチブとしての減塩の達成度については、どのように評価されるのでしょうか。

佐々木さん:他の取組のお話になりますが、例えば、日本高血圧学会では、減塩食品のリストを作成しており、同リストの製品の販売量等から、通常製品を同量販売した場合と比べて、どの程度の減塩を達成したかを評価する指標として「相対的減塩量」を用いています。

こうした数値的な裏づけがあると、企業の減塩の取組を可視化できるようになるため、イニシアチブにおいて、どのように減塩の達成度を公表していくかを検討しているところです。

食環境戦略イニシアチブにより、日本から、食環境の新たな次元を切り拓く

――地域での取り組み状況はいかがですか。

松野さん:イニシアチブについては、厚生労働省が推進する国民健康づくり運動「健康日本21(第三次)」の中で、47都道府県全てで、イニシアチブと連動した食環境づくりを推進することを目標として位置付けています。そのため、近い将来、イニシアチブに基づく食環境づくりが全国的に進められることが見込まれます。減塩を含む日本の主要な栄養課題に取り組むことは、医療費の削減等に貢献し得ることから、地方の活力向上にもつながると考えています。

2025年10月現在、全国4自治体で食環境づくりを推進する組織体が立ち上がっており、福島県ではすでに多様な事業者と連携した食環境づくりが本格的に稼働しています。しかし、一部の自治体からは、食環境づくりを推進する組織体の立ち上げまでなかなか至らないとの声も聞かれます。厚生労働省は、そうした自治体をサポートするための体制を構築しており、自治体間の情報共有や意見交換を活発化することにより、全国各地での食環境づくりの取組を後押ししています。

――減塩の取組について、海外の成功事例なども参考にしているのでしょうか。

佐々木さん:有名な例として、イギリスの減塩政策が挙げられます。ただ、海外と日本では食文化が異なりますし、同じ政策をそのまま取り入れることは難しいと考えます。厚生労働省が2021年に開催した検討会では、こうした海外の事例も確認しつつ、日本の栄養摂取状況等に関するデータも踏まえて議論を行った結果、日本ならではのアプローチとして、イニシアチブが立ち上げられています。

――今後の展望を教えてください。

佐々木さん:イニシアチブでは、「日本から、食環境の新たな次元を切り拓く」を基本理念としています。この理念に基づき、産学官等で連携して、イニシアチブという「日本モデルの食環境づくり」を推進しつつ、その成果を国内外に情報発信しています。具体的には、WHOの公募に申請した結果、イニシアチブの取組が「世界に詳しく紹介すべき事例」として選出され、2024年のWHOの報告書に掲載されています。(※4)。

このような広報活動を通じて国内外から関心を集めることにより、参画事業者と共に、イニシアチブを通じた栄養課題への取組を一層発展させていきたいと考えています。

松野さん:多くのお店で、手頃な価格で買える減塩商品が増えていくことで、消費者が減塩化された商品を自然に手に取るようになり、自然に健康になっていく──そんな社会を作ることが、イニシアチブの目標であり理想です。消費者が減塩商品を選ぶことで、減塩に取り組む企業を応援し、消費者からの応援を受けた企業が新たな減塩商品を生み出す。この循環を生むことが、私たちの目指す姿です。

「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ」は、減塩などの栄養課題を解決するためだけのものではなく、日本の食の未来を見据えた社会的プロジェクトです。

産学官等が一体となり、食品業界・自治体・金融機関などさまざまな主体がコラボすることで、“おいしく減塩できる社会”の実現を目指しています。

2025年11月4日(火)に開催される「第66回シェアシマ商品開発セミナー特別企画」では、厚生労働省の佐々木室長補佐及び松野主査から、栄養分野の世界的潮流、日本が抱える栄養課題、そして、本イニシアチブの概要と参画事業者による活用事例についてご紹介いただく予定です。栄養課題への取組を通じて企業価値を高めたい、新次元の食環境づくりに参加したい食品関連事業者の方は、ぜひこちらのセミナーにご参加ください。

関連セミナー:【第66回】企業価値の向上に向けた栄養へのアクション 厚生労働省「食環境戦略イニシアチブ」の概要とご活用事例(2025/11/4)

<参考>

※1:厚生労働省 食環境戦略イニシアチブ「減塩普及啓発ツール(子ども向け減塩普及啓発資料)」

※2:厚生労働省 食環境戦略イニシアチブ「金融機関向け資料/食品開発事業者の経営幹部層向け資料」

※3:厚生労働省「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ活動報告(2024年度)」事業者のコラボレーション事例(P10)

※4:WHO報告書 “Compendium report on multisectoral actions for the prevention and control of noncommunicable diseases and mental health conditions”(P99~106)

シェアシマ編集部

シェアシマ編集部

食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。

.jpg?fmg=webp&q=50&w=300&fit=max)