黒米(古代米)を毎日食べるとどうなる?|効能や栄養、デメリットも解説

昨今の雑穀ブームと共に、人気が高まっている黒米。滋養強壮やアンチエイジングに役立つ食材とされていますが、毎日食べても問題はないのでしょうか。今回の記事では、黒米の歴史や効能と共に、黒米を毎日食べるポイントや黒米のおいしい炊き方・レシピについて解説します。

黒米とは|黒米の歴史と由来、別名、選び方

黒米はどのようなお米なのでしょうか。ここでは、黒米の歴史と由来、別名、選び方について紹介します。

黒米の歴史と由来

黒米の原産地は中国で、日本には弥生時代に伝わったとされています。黒米はほかの米に比べて栽培の難易度が高く収穫できる量が少なかったため、明治時代以降は栽培量が減っていきました。最近になって、黒米の栄養価が注目され、国内で再び栽培されるようになりました。

黒米は別名「古代米」と呼ばれることも

黒米は別名「古代米」と呼ばれていて、日本のお米のルーツといわれています。中国では、黒米は縁起が良いとされ「出世米」と呼ばれています。

黒米の品種とおすすめの使い方

黒米にはいくつかの品種がありますが、もち米種を使うと、モチモチとした食感になります。冷めてもおいしく食べられるので、おにぎりやお弁当に使うのもおすすめです。

黒米の効能と栄養|どんな人におすすめ?

「黒米は栄養が豊富に含まれている」「身体によい」といわれますが、具体的にどのような効能が期待できるのでしょうか。ここでは、黒米の効能と栄養と共に、黒米を食事に取り入れるのにおすすめの人について解説します。

黒米の効能と栄養

黒米といえばツヤのある黒色が特徴ですが、これはポリフェノールの一種「アントシアニン」によるもの。アントシアニンは、ブルーベリーやブドウ、黒豆などに含まれる成分としてよく知られています。肝機能をサポートする働きのほか、疲れ目の緩和や動脈硬化の予防などに効果が期待できるといわれています。

黒米は玄米であるため、たんぱく質やビタミンB1・ビタミンEなどの類、亜鉛、カルシウム、食物繊維なども豊富に含まれています。体内では作ることのできない必須アミノ酸も含有しています。

黒米はこんな人におすすめ

黒米の持つ滋養強壮やアンチエイジングの効果は古くから認められ、重宝されてきた食材です。「足腰が疲れやすい」「身体の老化が気になる」という人におすすめです。

中国では古くから黒米の効果が知られており、薬膳料理としても使われてきました。世界三大美女といわれる「楊貴妃」は、黒米を好んで食べていたともいわれています。また、中国だけでなく東南アジアの国々でも、料理やおやつなどによく利用されています。

★原料商品の掲載を希望される企業様は、会員登録(無料)で10品まで掲載可能です。

黒米を毎日食べるとどうなる?|デメリットには要注意

栄養が豊富に含まれていて、メリットが多い黒米。では、黒米を毎日食べても大丈夫なのでしょうか。ここでは、黒米のデメリットと共に、黒米を毎日食べるときのポイントについて解説します。

黒米のデメリットとは

黒米にはたくさんのメリットがありますが、注意すべき点もあります。黒米のデメリットとしては、白米に比べて浸水させる時間が長く、消化しづらいということです。しっかり浸水させずに炊くと、消化不良を起こしたり、便秘や下痢の原因になったりする場合があります。

黒米を毎日食べるときのポイント

黒米は、毎日食べても問題ない食材とされています。ただし、白米と比較して消化しにくい食材であることを忘れないようにしましょう。「しっかりと浸水させて炊く」ことや、「よくかんで食べる」「食べ過ぎないようにする」ことを意識するようにしてください。

黒米の炊き方・レシピ

黒豆を入手したら、まずは「黒米ごはん」を作ってみましょう。ここでは、黒米の炊き方とレシピ、おいしく炊くポイントについて解説します。

黒米の炊き方・レシピ

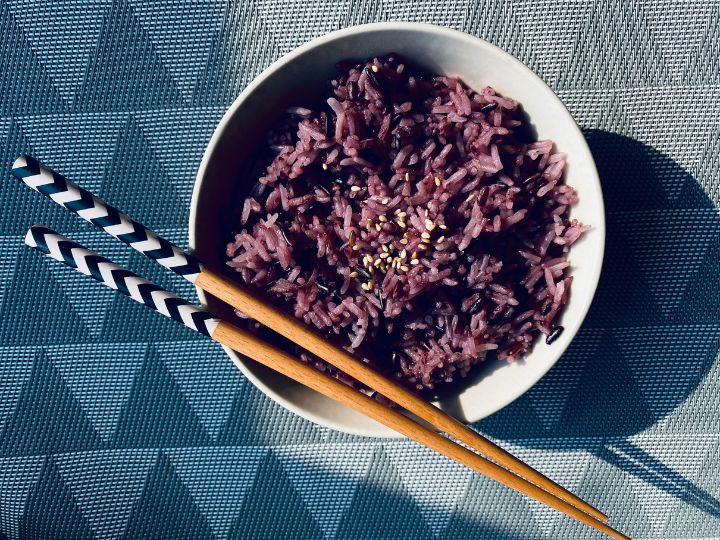

白米などいつものお米に黒米を加えて炊くと、紫色に染まったごはんができあがります。分量は、白米1合に対して黒米は大さじ1が目安です。

いつもと同じようにお米を研いだ後、しっかりと浸水させてから炊くようにしましょう。理想的な浸水時間は、2時間程度です。時間がないときでも最低1時間は水に浸けてから炊くようにします。

お好みでひとつまみの塩を加えて炊くと、浸透圧の効果で黒色がより濃く出るようになります。

おいしく炊くポイント

黒米を炊くときのポイントは大きく二つあります。一つ目は「浸水時間を守る守る」こと。黒米は玄米なので、浸水時間が短いと硬くて消化しづらくなってしまうためです。

二つ目は「黒米を洗いすぎない」ということ。黒米を必要以上に研ぐと、水と一緒に黒色が流れ出てしまう場合があります。先に白米を研いでおき、その後に黒米をさっと研ぐようにしましょう。

黒米をおいしく食べよう

白米と比べて栄養が豊富に含まれていて、滋養強壮やアンチエイジングなどさまざまな効能が期待されている黒米。黒米は毎日食べることができる食材で、炊き方や食べ方を工夫するとその魅力を存分に味わうことができます。巷では「スーパーフード」とも称される黒米をおいしく食べて、健やかに過ごしたいですね。

シェアシマ編集部

シェアシマ編集部

食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。

.jpg?fmg=webp&q=50&w=300&fit=max)