食品開発者が知っておきたい、アカモクの栄養と効能、効果的な食べ方について解説

日本を含むアジア各国で食べられている海藻「アカモク」。栄養が豊富で、さまざまな健康効果が期待されることから、近年関心が高まっています。

しかし「名称は聞いたことがあるけれど、栄養や健康効果の詳細、どのように食べれば良いのか分からない」という人もいるでしょう。そこで、本記事では、アカモクの栄養と健康効果、副作用、食べ方を詳しく解説します。ぜひ参考にしてみてください。

▽健康面での訴求も可能な天然アカモク原料はこちら

「アカモク」関連商品をシェアシマでチェックする >>

アカモクとは?

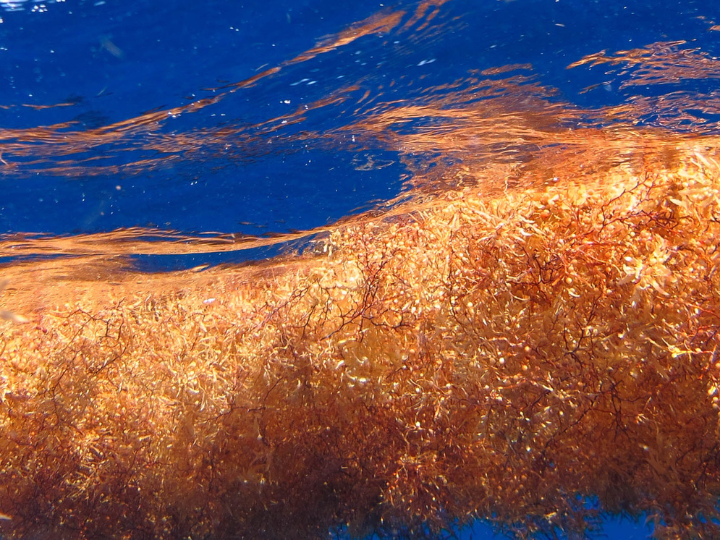

アカモクは、冬から春にかけて岩礁域に繁茂する1年生の海藻です。ホンダワラの仲間で生長が早く、2~3月頃には10m近くにも達します。春先に海面を覆いつくすため、漁業関係者の間では「船舶の運行を妨げる厄介な海藻」として扱われることがあります。

日本海沿岸地域や東北地方では「神馬草(ぎばさ、ぎんばそう)」と呼ばれ、昔から食材として利用されてきました。色鮮やかで美しく、独特の食感があります。最近は、全国各地で食べられるようになってきています。

アカモクの栄養と健康効果

ここでは、アカモクに含まれる栄養と健康効果を紹介します。

アカモクに含まれる栄養

アカモクの可食部100gに含まれる主要成分の量は以下のとおりです(※)。

- 水分:約90g

- タンパク質:約1~2g

- 脂質:ごく微量

- 灰分(ミネラルの総量にほぼ等しい):約3~4g

- 炭水化物:約5~9g

- 食物繊維:約4~7g

11~12月頃は「未成熟期」、1~2月頃は「成熟期」、4月以降は「衰退期」となっています。水分と脂質以外の成分は、季節によって含有量が変化します。タンパク質は12月頃、灰分は5月頃、炭水化物は4月頃、食物繊維は6月頃に最大値となります。

ミネラルの代表的なものとしては、「カルシウム」「マグネシウム」「鉄」が含まれています。このほか、「ビタミンC」も含有しています。

アカモクには独特の粘りがあり、これは「フコイダン」や「アルギン酸」といった機能性成分(粘質多糖類)が含まれていることに関係しています。

※参考:広島工業大学紀要研究編第45巻(2011)村上香「海藻アカモクの特徴と食品利用 ―福岡県筑前海産を中心として― 」

アカモクの効能

アカモクには食物繊維が豊富に含まれているため、便秘解消に効果が期待できます。また、腸内環境を整える働きがあり、免疫機能向上や生活習慣病予防にも役立つといわれています。

粘りの主成分であるフコイダンには、インフルエンザなどのウイルスの増殖を抑制する作用や、腫瘍の細胞活性を阻害する働きがあるという報告もあり、今後の研究に注目が集まっています。

ほかにも、アカモクにはカルシウムやマグネシウム、ビタミンCが含まれていて、骨や歯の健康維持にも効果が期待されています。

★原料商品の掲載を希望される企業様は、会員登録(無料)で10品まで掲載可能です。

アカモクに副作用はある?|持病のある人や食べ過ぎには注意!

アカモクの副作用、注意するべき点をご紹介します。

アカモクの副作用

アカモクは、日本海沿岸地域や東北地方において昔から利用されてきた食材です。そのため、基本的に安全な食材といえるでしょう。

ただし、生のアカモクには微量の「ヒ素」が含まれています。長期間摂取すると、さまざまな健康被害が生じる可能性があるので、注意が必要です。

ヒ素は、1分間茹でることで大幅に減少します。下処理が加えられていない生のアカモクを入手した場合は、茹でてから食べるようにしましょう。

甲状腺に関する病気がある人や妊娠中の女性は注意

アカモクには、「ヨウ素」が多く含まれています。過剰摂取によって甲状腺に影響が及ぶ人もいるので、摂取しすぎないように注意してください。

甲状腺に関する病気がある方や妊娠中の女性は、医師にご相談のうえ、適量を守って摂取しましょう。

※参考:国立医薬品食品衛生研究所安全情報部「食品安全情報(化学物質)No. 8/ 2020(2020. 04. 15)別添」

食べ過ぎると消化不良を起こすリスクも

アカモクには食物繊維が豊富に含まれています。食物繊維を摂取しすぎると、消化不良を起こす可能性があるので注意しましょう。

どのような栄養素であっても、「摂取すればするほど良い」というわけではなく、適量にとどめることが重要です。

アカモクの効果的な食べ方

ここからは、アカモクの食べ方をご紹介します。

必要に応じて下処理を行う

アカモクは必要に応じて下処理を行いましょう。生のアカモクは、ヒ素を抜くために全体が茶色から緑色になるまで1分程度茹でてください。

乾燥アカモクの場合は、そのまま使用するのではなく、まず水に浸して戻しておくようにします。

わかめと同じように活用できる

わかめと同じ感覚で、さまざまな料理で活用できます。アカモクは色が鮮やかで見た目が美しいので、「サラダ」に加えるのもよく合います。

また、細かく刻んで粘り気を出した後、「うどん」や「そば」などにトッピングする方法もあります。このほか、「味噌汁に入れる」「きゅうりと一緒に酢の物にする」といった利用方法もおすすめです。

アカモク納豆の効果

アカモクは刻むと粘り気が出ます。同じく粘り気のある「納豆」と一緒に食べてはいかがでしょうか。

アカモクには食物繊維が多く含まれていて、そのうちの「水溶性食物繊維」は腸内の善玉菌のエサになります。

水溶性食物繊維が豊富な海藻類など(プレバイオティクス)と、納豆などの発酵食品(プロバイオティクス)を同時に摂取すると相乗効果が得られるとされています。これは「シンバイオティクス」と呼ばれています。

冷凍アカモクの食べ方

加工品としては、乾燥アカモクのほかに「冷凍アカモク」も流通しています。

電子レンジでの解凍は避けて、食べる前日に冷凍庫から冷蔵庫に移して自然解凍させてください。解凍後は、できるだけ早めに食べるようにしましょう。

まとめ

アカモクとは、冬から春にかけて岩礁域に繁茂する1年生の海藻です。日本海沿岸地域や東北地方では昔から「神馬草」と呼ばれ、食材として利用されてきました。

食物繊維が豊富であり、カルシウム、マグネシウム、鉄といったミネラルや、ビタミンCも含まれてます。便秘解消や、腸内環境を整える働きがあり、免疫機能向上や生活習慣病予防にも役立つほか、骨や歯の健康維持にも効果があります。

また、粘り気の原因であるフコイダンには、ウイルスの増殖を抑制する作用や、抗腫瘍作用も報告されており、今後の研究の進展に注目が集まります。

アカモクは、サラダやうどん、そば、味噌汁、酢の物などに入れて食べることができます。わかめと同じ感覚で、さまざまな料理で活用してみてはいかがでしょうか。

▽健康面での訴求も可能な天然アカモク原料はこちら

「アカモク」関連商品をシェアシマでチェックする >>

シェアシマ編集部

シェアシマ編集部

食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。

.jpg?fmg=webp&q=50&w=300&fit=max)