“国内産原料”が選ばれる理由|食品開発者が知っておきたい基礎知識とメリット

ここ数年、食品業界では「国内産原料」への注目が以前にも増して高まっています。その背景には、消費者の安全・安心志向の高まりや、食料自給率の向上、サステナビリティへの関心の高まりなど、さまざまな要因があります。

本記事では、食品開発者が知っておくべき国内産原料の基礎知識と、そのメリット・デメリットについて解説します。

国内産原料が注目される背景・理由とは?

国内産原料が注目される背景には、大きく3つの要因があります。ひとつ目は、「消費者の安全・安心志向の高まり」です。食品の産地や生産方法に対する関心が強まるなか、どこで、誰が、どのように作ったかが分かる「トレーサビリティ(追跡可能性)」が重視されるようになりました。国内産原料は輸送距離が短く、新鮮な状態で供給しやすいことから、そうしたニーズに応えるものとして消費者からの支持を集めています。

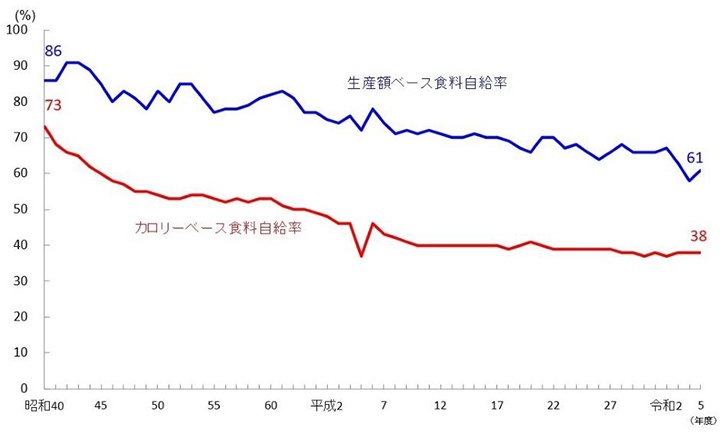

次に、「食料自給率の低下」という社会的課題も、国内産原料への関心を高める要因です。日本は食料の多くを海外に依存しているため、輸入に支障が生じた場合のリスクが懸念されています。こうした状況のなかで、食料安全保障を強化するために、国産原料の安定的な活用が求められています。

最後に、サステナビリティへの関心の高まりも、国内産原料が注目される大きな要因になっています。長距離輸送が不要な国内産原料は、地球環境への負荷を減らすという観点からもメリットが期待できます。

日本の食料自給率の現状と課題

引用:農林水産省「日本の食料自給率」

日本の食料自給率は、長年にわたり低水準が続いています。農林水産省によると、2023年度のカロリーベースの自給率はわずか38%にとどまっています(※)。これは先進国の中でも非常に低く、国内農業の持続性や食の安定供給に対する懸念が広がっています。

こうした背景には、農業従事者の高齢化や後継者不足といった根本的な課題もあります。農業従事者の平均年齢は68歳を超えていて、若い世代が農業に参入しにくい状況が続いています。

さらに、価格競争力のある輸入食品に押され、国内産農産物の需要が伸び悩んでいる現状も関わっています。その結果、農地の荒廃や耕作放棄地の増加などが進み、深刻な問題となっています。

※参考:農林水産省「日本の食料自給率」

★原料商品の掲載を希望される企業様は、会員登録(無料)で10品まで掲載可能です。

国の施策と「国内産原料」推進の方向性

こうした課題に対応するため、政府はさまざまな施策を通じて国内産原料の利用拡大を促進しています。

たとえば、2022年4月から全面施行された「加工食品の原料原産地表示制度」によって、国内で製造する全ての加工食品に対して、重量割合が1位の原材料の原産地表示が義務付けられました(※1)。これにより、消費者は原材料の産地を確認しやすくなり、国産原料を使用することの価値がより明確に伝えられるようになりました。

また、農林水産省では、国産原料を使用した商品開発や契約栽培の導入などを支援する取り組みも進めています(※2)。こうした施策は、単に自給率を引き上げるだけでなく、地域農業の振興や、国内のフードチェーン全体の活性化にもつながることが期待されています。

今後は、持続可能な農業と経済的な安定の両立を目指し、食品企業と農林水産業が連携していくことがより一層求められるでしょう。

※1参考:一般社団法人全国スーパーマーケット協会「【農林水産省】新しい原料原産地表示制度について(再周知)」

※2参考:農林水産省「食品産業の原材料の安定調達」

国内産原料を使うメリット3つ

国内産原料を使うメリットとして、どのようなものがあるのでしょうか。ここでは大きく3つのメリットについて解説します。

消費者ニーズへの対応

消費者は、食品の安全性や品質に対する関心が高まっています。国産原料を使用した製品は農薬や添加物の使用基準が明確で、トレーサビリティも追いやすいため、食品の安全性を説明しやすいという利点があります。また、国産=新鮮であるというイメージも根強く、輸送時間が短いことで鮮度が保たれやすい点も、消費者の選択に大きく影響しています。

ブランド価値の向上

国産原料を使用することで、製品の差別化やブランドイメージの向上につながります。消費者の意識が「価格の安さ」から「価値あるものを選びたい」という方向に変化する中で、ストーリー性のある商品づくりが重視されるようになっています。その際、「地元の農家と連携した原料選定」「伝統的な品種を使用」「地元で獲れた魚」といった情報は、商品の個性を際立たせ、ブランドへの共感が生まれやすくなります。

食料自給率向上への貢献

国内産原料の利用拡大は、食料自給率の向上に寄与します。食品開発の現場で国産原料を採用することは、国内の農林水産業の需要を支え、生産者の経済的安定にもつながります。特に、長期的な取引関係を築くことで、「生産」と「消費」の橋渡しが可能となり、一次産業の持続性を高めることにもつながります。

国内産原料を使うデメリットと対応策

一方で、国内産原料を使用することにはいくつかの課題もあります。最も大きな課題は「価格と供給量の安定性をどう保つか」ということです。

国内産原料は輸入原料に比べてコストが高くなりがちです。また、天候不順や自然災害の影響を受けやすく、安定的な調達が難しい場合があります。特に、大量生産や長期的な契約が求められる大手食品メーカーにとっては、こうした不安定さが国内産原料の採用をためらう理由のひとつになっています。

しかしながら、これらの課題には一定の対応策も存在します。たとえば、「複数の生産地や生産者と連携して調達先を分散する」「契約栽培を導入して収量や品質をあらかじめ保証する」「販売先をその地域のスーパーに限定する」「販売数量を“限定”としてプレミアム感を出す」などの体制を整える企業が増えています。

また、加工技術の進化によって保存性は年々向上していて、原料のロス削減や安定供給の面も改善が進んでいます。こうした取り組みを今後も推進することで、デメリットを最小限に抑えつつ、国内産原料の持つ価値を最大限に引き出すことができるでしょう。

まとめ

国内産原料の利用は、消費者の信頼獲得に加えて、ブランド価値と食料自給率の向上など、多くのメリットがあります。一方で、供給の安定性やコスト面での課題も存在しますが、適切な対応策を講じることで、これらの課題を克服することが可能です。食品開発者として、国内産原料の特性を理解し、戦略的に活用していくことが求められています。

「国産」関連原料をシェアシマでチェックする >

(初めてのご利用の場合、こちらから会員登録をお願いします)

ご希望の商品が見つからない方は、シェアシマ事務局までお問い合わせください。皆さまの原料探しを全力でサポートをさせていただきます。

シェアシマ編集部

シェアシマ編集部

食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。