おいしい減塩のコツ【前編】|味を感じる仕組みと日本人の塩分摂取量の現状

日本人は世界的にみても塩分を非常に多くとっている現状があります。厚生労働省では、「食塩の過剰摂取」を最も重要な栄養課題であるとして、産官学で改善の取り組みを進めています。

単に塩分を減らしただけでは物足りなく食が進まないものですが、塩分以外にも塩味を引き立てる要素を加えることで、減塩とおいしさの両立を叶えることができるようになります。

この記事では、私たちが味を感じる仕組みから、日本人の塩分摂取量の現状までを詳しく解説します。さらに、後編では、塩味を強く感じさせるための商品開発のポイントと商品事例、そして番外編では、フードテックによる減塩事例をご紹介します。

シェアシマ掲載の「減塩」関連原料をチェックする >

味を感じる仕組み

私たちが味を感じる仕組みは、大きく分けて2つあります。

特定の成分によって感じる味

1つめは、特定の成分によって感じる味です。食品に含まれる呈味成分が口中の唾液に溶け出し、それが舌などにある「味蕾(みらい)」という器官の味細胞に触れると電気信号が発生します。この信号は味神経を通して脳に伝えられ、味として感知されます。脳内では、呈味成分ごとに甘味・塩味・うま味・酸味・苦味の5つの味を識別することができます。ただし、辛味や渋味については、味蕾ではなく口腔内の刺激によるものであり、基本の味には含まれません。(※1)

濃度に依存して感じる味

2つめは、濃度よる味の感じ方の違いです。味覚には個人の食経験に応じた「閾値(いきち)」が存在し、それによって味の感じ方に個人差が生じます。閾値とは、感覚的に味をとらえることができる最少の刺激の数値を指し、個人の食習慣や健康状態によっても左右されます。

一般的に、毒物や腐敗を感じさせる苦味や酸味への閾値は小さく、低濃度でも感じやすいのに対し、塩味を感じるためには苦味の閾値の4,000倍、酸味の閾値の約170倍の濃度が必要とされています。この理由は、塩味がミネラルを感じる味であり、ミネラルは私たちの体の浸透圧などを維持する上で欠かせないものであることから、塩味の閾値が大きいと考えられています。(※2)

※1参考:栄養学雑誌 Vol.58 No.2 49~58(2000)「味覚と嗜好性―栄養バランスと生体恒常性の担い手―」

※2参考:一般社団法人 日本農林規格協会(JAS協会)「食塩の概要と減塩調味料」

日本人は塩分を摂り過ぎている? 理想的な食塩摂取量とは

日本には、昔から塩以外にも醤油や味噌など、塩分を多く含む調味料を使ってきた歴史があります。食料が乏しかった時代には、漬物や塩蔵などの保存食が、食材を長期間無駄なく食べ切るための知恵として重宝されてきました。このような背景から、日本人の食塩摂取量は諸外国よりも高い傾向が見られます。

日本と世界の食塩摂取量

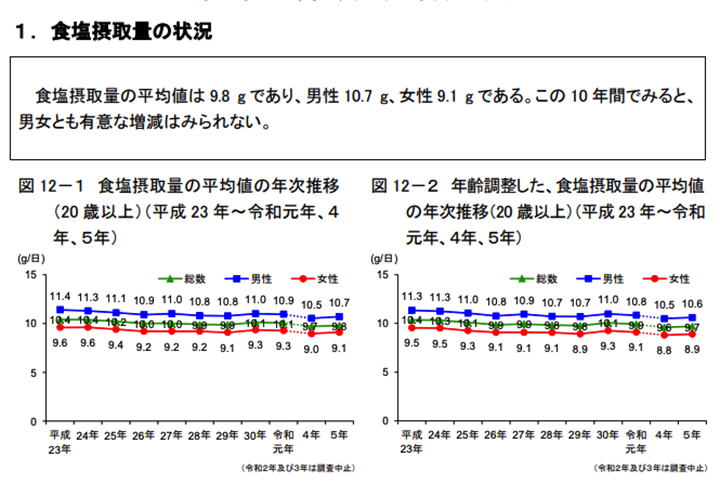

資料:厚生労働省「令和5年 国民健康・栄養調査結果の概要」より一部抜粋

日本人の食事摂取基準(2025年版)における食塩の目標量は、成人男性が7.5g未満、成人女性が6.5g未満と設定されています(※1)。しかし、令和5年の国民健康・栄養調査によると、日本人の食塩摂取量の平均は9.8gで、目標値よりも多く取り過ぎていることがわかります。(※2)

ちなみに、大韓民国では8.3g、アメリカ合衆国では8.2g、オーストラリアでは6.2gで、日本人の食塩摂取量は諸外国と比べても多いというデータもあります。(※3)

なお、日本および世界の主要な高血圧治療ガイドラインでは、一様に6.0g未満の食塩摂取が求められています。また、日本腎臓学会による「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン」においても、同じく1日6.0g未満の摂取がCKD患者の重症化予防に必要であると述べられています。さらに、WHO(世界保健機構)が推奨する1日5.0g未満という基準を満たすためには、日本人は、今よりも食塩摂取量を半分に減らす必要があるのです。

こうした背景から、2020年からは食品成分表示欄に「食塩相当量」の表示義務化が始まりました。全国各地の外食、中食、給食事業者を中心に減塩の取り組みが進められ、食品メーカーに対しても一定基準を満たした減塩商品を「JSH減塩食品」に認定してリストを掲載するなどの活動が行われています。(※4)

厚生労働省では、「全世代や生涯の長きにわたり関係し得る重要な栄養課題」として減塩の必要性を訴えています。

※1参考:「日本人の食事摂取基準(2025年版)策定検討会報告書 ミネラル(多量ミネラル)」

※2参考:厚生労働省「令和5年 国民健康・栄養調査結果の概要」

※3参考:国立研究開発法人 医薬基盤・栄養健康研究所 国立健康・栄養研究所「諸外国の1日あたりの栄養素等摂取量の比較」

※4参考:特定非営利活動法人 日本高血圧学会「さあ減塩!(減塩・栄養委員会から一般のみなさまへ)」

★原料商品の掲載を希望される企業様は、会員登録(無料)で10品まで掲載可能です。

減塩における実態

2021年にキリンホールディングス株式会社が首都圏在住の40〜79歳男女4,411名を対象に実施したアンケート調査では、「塩分を控えた食事(減塩食)を行っている/行う意思がある」と答えた人は約半数におよびました。そして、そのうち約6割が減塩食に課題を感じていて、さらにその約8割が味に対する不満を抱えていたことが報告されています。

このことから「おいしさを保ちつつ塩分を減らす工夫」は多くの人から求められていることがわかります。

※参考:キリンホールディングス株式会社「電気の力で、減塩食の塩味を約1.5倍※2に増強するスプーン・お椀を開発」

後編では、塩味を強く感じさせるため工夫や、商品開発に役立つアイデアをご紹介。さらに番外編では、フードテックの事例をご紹介します。お楽しみに。

シェアシマ掲載の「減塩」の関連原料をチェックする

シェアシマでは、「減塩」に役立つ食品原料をご覧いただけます。

シェアシマ掲載の「減塩」関連原料をチェックする >

(初めてのご利用の場合、こちらから会員登録をお願いします)

ご希望の商品が見つからない方は、シェアシマ事務局までお問い合わせください。皆さまの原料探しを全力でサポートをさせていただきます。

多田ゆかり

大学卒業後、一般企業に就職。出産・子育てを経て、2019年からフリーランスの管理栄養士として活動を始める。現在はWEB媒体を中心に栄養や健康に関する執筆を行う傍ら、セミナー講師、料理教室の主宰、栄養指導も務めている。

シェアシマ編集部

シェアシマ編集部

食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。