特集|高齢者向け原料のご紹介〜拡大するシニア市場に〜

少子高齢化が進行する中、高齢者の健康維持や生活の質を向上させるための食品需要が増加しています。ある調査によると、介護食の市場規模は、2024年に過去最大の1,200億円を超える見込みです。

この記事では、拡大する介護食市場の動向のほか、高齢者に必要な食事、政府が普及推進する「スマイルケア食」についても解説します。高齢者向け食品開発に役立つ食品原料もあわせてご紹介します。ぜひ、参考にしてください。

高齢者向け食品開発に役立つ原料のご紹介

シェアシマでは、高齢者向け食品開発に役立つ原料を多数取り揃えております。シェアシマ会員の皆さまは、商品ページより【規格書・商品情報をダウンロード】【サンプル依頼・問い合わせ】機能をご利用頂けます。気になる商品がありましたら、ぜひご活用ください。

シェアシマで”介護食”をキーワードに訴求している商品

- 【肌・血管・ひざ 機能性表示対応】カツオエラスチン|林兼産業 株式会社

- レオレックスRS|清水化学株式会社

- 乾燥納豆|有限会社川口納豆

- ヒートゲル極|ユニテックフーズ 株式会社

- 甘えび粉末|ラングスター 株式会社

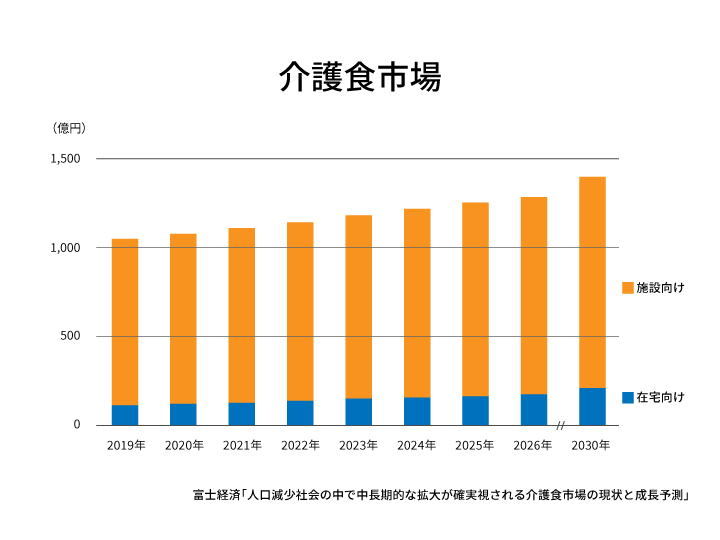

介護食市場は2030年に1,405億円に

介護食市場は、2030年には1,405億円(2023年比18.4%増)になると予測されています(※1)。

超高齢社会である日本では、総人口の29.0%を65歳以上の高齢者が占めています(2022年10月時点)。さらに、この割合は今後も上昇し続け、2037年には33.3%となり、国民の3人に1人が65歳以上になると推計されています(※2)。

要介護・要支援認定者の増加や、栄養摂取・管理ニーズの高まり、介護に関わる人手不足、さらには、在宅介護向け需要の高まりなどを背景に、調理済みの介護食を利用するケースが今後ますます増えていく見通しです。

※1参考:富士経済「介護食(流動食、やわらか食、栄養補給食)の市場を調査」

※2参考:内閣府「令和5年版高齢社会白書」

★原料商品の掲載を希望される企業様は、会員登録(無料)で10品まで掲載可能です。

栄養補給、嚥下調整…高齢者に必要な食事とは

では、高齢者に必要な食事、食べやすいメニューとはどのようなものでしょうか。

高齢になると、ひざや腰といった身体の衰えだけでなく、噛む力や飲み込む力など食事に関する機能も低下します。

「麺類など手軽な料理が増える」、「硬くて噛み切りにくい肉類・野菜が敬遠される」など、食生活が偏ることで、健康を維持するための栄養素(タンパク質、ビタミン、ミネラル、食物繊維など)が不足しがちになります。健康な状態から要介護へ移行する段階を「フレイル」と言いますが、早いうちから意識することでフレイルを予防することも大切です。

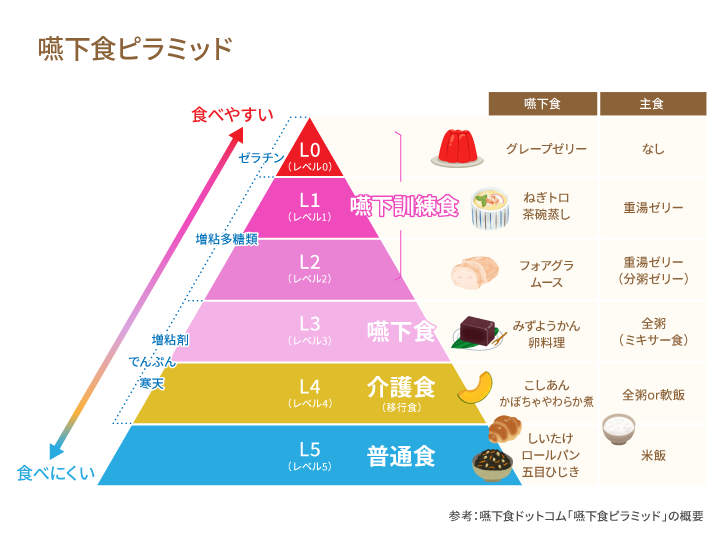

また、加齢によって嚥下機能が低下すると、噛むことや飲み込むことに配慮した「嚥下調整食」の利用が必要となります。日本人の死因として多いものに「肺炎」がありますが、誤嚥に起因する「誤嚥性肺炎」が、2023年は肺炎の次に多い第6位(60,186件)となっています(※3)。安全においしく食事を楽しむためには、身体機能の段階に応じた食べやすいメニュー、例えば、柔らかく煮る、細かく刻む、とろみを付けるなどの工夫が必要不可欠です。

高齢者一人ひとりに適したメニューを考える際には、「嚥下食ピラミッド」が参考になります。

※3参考:厚生労働省「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」

参考:嚥下食ドットコム

「スマイルケア食」海外展開も視野に

農林水産省では、これまで介護食品と呼ばれてきた食品の範囲を整理し、「スマイルケア食」として認知度の向上と普及に取り組んでいます。

「スマイルケア食」は、

- 健康維持上栄養補給が必要な人向けの食品に「青」マーク

- 噛むことが難しい人向けの食品に「黄」マーク

- 飲み込むことが難しい人向けの食品に「赤」マーク

を表示し、それぞれの方の状態に応じた「新しい介護食品」の選択に寄与するものです。

このような共通のマークを用いて消費者にわかりやすく伝えていくことも、食品企業に求められている大切な役割です。

また政府は、「高齢者が食を楽しむことで実りある療養生活を営めることを目指したスマイルケア食は、日本の有望な輸出食品としての大きな潜在性を有している」とし、今後、高齢化が進む東南アジアを中心とした海外市場の開拓・商流の確立にも力を入れていく方針です。

参考:農林水産省「スマイルケア食(新しい介護食品)」

おいしく食事をとること、食事を楽しむことは、高齢者が健康に生活するうえでとても大切なことです。 また、利用しやすい調理済み介護食の普及は、食べる本人にとっても、高齢者を支える人々にとっても大きな助けとなります。この記事を参考に、食品開発の課題に適した商品をぜひ見つけてください。

栄養補助にはプロテイン原料、とろみ付けには増粘剤の活用も

不足しがちな栄養素を補ったり、調理の手間を削減するためには、栄養豊富なプロテイン原料や野菜加工品を活用するのも良いでしょう。

また、嚥下食に欠かせない固さの調整やとろみ付けには、増粘剤・ゲル化剤が重宝します。

シェアシマ商品開発セミナーでもご紹介

第46回セミナー「健康と美味しさを両立する高齢者向け原料〜次の素材をお探しの方へ」(2024年6月26日開催)では、登壇企業3社より高齢者向け食品開発に役立つ原料をご紹介いただきました。

(以下登壇順)

パーム油を原料とした汎用性粉末油脂です。介護食に使用することで、高カロリーでありながら食べやすい物性の食品を作ることができます。高齢者食に油を配合する際、乳化剤の選定や高圧ホモなどの設備が必要ですが、ミヨシ油脂の粉末油脂であれば、添加するだけで乳化するための特別な設備は必要ありません。

オメガヴィーパウダー100、ミヨシ亜麻仁油パウダーには、心臓疾患予防、認知症緩和など高齢者にとって必要な機能を持つオメガ3脂肪酸が豊富に含まれています。

パラチノースは、消化吸収が緩やかで低GIな糖質です。血管の健康維持、カロリーアップなど、高齢者の方向け食品、飲料、お菓子など様々な採用実績があります。

脳の健康をケアする素材「鶏ムネ肉プラズマローゲン」。アルツハイマー病などの老化関連疾患には酸化ストレスが深く関係しています。プラズマローゲンは特殊な構造を持つリン脂質であり、生体内では酸化ストレスから細胞を守る防御因子として機能していることが知られています。

尚、本セミナーのアーカイブは、こちらのページからご覧いただけます。見逃してしまった方、もう一度見たい方はぜひご覧ください。

シェアシマ編集部

シェアシマ編集部

食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。

.jpg?fmg=webp&q=50&w=300&fit=max)