冷凍食品の開発者必見!市場の動向と人気商品、メリット・デメリットについて解説

近年、冷凍食品市場は拡大を続けていて、消費者ニーズの多様化に伴い新商品も続々と登場しています。この記事では、冷凍食品の概要と共に、市場の動向や定番・最新の人気商品、冷凍食品のメリットとデメリットを詳しく解説します。

食品開発者必見の冷凍食品に関する情報を網羅していますので、ぜひ参考にしてみてください。

冷凍食品とは

まず、冷凍食品とはどのようなものなのでしょうか。ここでは、冷凍食品の4つの条件と共に、冷凍食品の規格、チルド食品との違いについて解説します。

冷凍食品には4つの条件がある

さまざまな種類の食品の品質を良い状態で長期間保存するために生まれたのが、冷凍食品です。一般社団法人日本冷凍食品協会(以下、日本冷凍食品協会)によれば、冷凍食品は4つの条件を満たすことが求められています。それは「前処理をしている」「急速凍結している」「適切に包装している」「品温を−18℃以下で保管している」です。

※参考:一般社団法人日本冷凍食品協会「冷凍食品とは」

冷凍食品の規格

一般的な冷凍食品は、水産冷凍食品、農産冷凍食品、調理冷凍食品、冷凍食肉製品に分かれています。冷凍食肉製品は、食品衛生法における食品区分では食肉製品の区分になっているため、独立した規格基準が定められています。また、調理冷凍食品には独立した規格基準と表示基準が定められています。

このほか、食べる時に加熱が必要な場合は「加熱後摂取冷凍食品」に分類され、「凍結前加熱済」と「凍結前未加熱」に区分されていて、それぞれに規格基準が設けられています。

冷凍食品とチルド食品の違い

冷凍食品は、生産から流通・消費までが全て「−18℃以下」で流通する食品のことです。それに対して、チルド食品は「−5〜+5℃」で取り扱われるもので、昭和50年に食品低温流通推進協議会において定められました。現在のチルド食品は、食品によっても異なりますが「0〜+10℃」の温度帯で流通しているものが多いです。

冷凍食品の市場の動向と人気商品

冷凍食品の市場はどのように変化し、現在はどのような商品が人気を集めているのでしょうか。ここでは、冷凍食品の市場の動向と人気商品について解説します。

冷凍食品の市場の動向

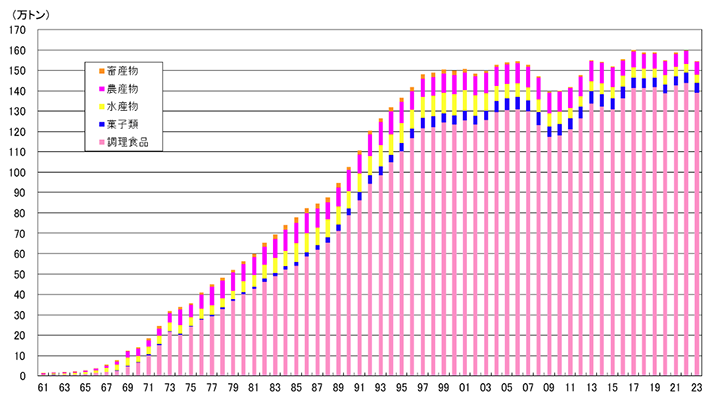

冷凍食品国内生産数量の推移

引用:一般社団法人日本冷凍食品協会「令和5年(1〜12月)の冷凍食品国内生産」より

日本冷凍食品協会の統計によれば、2023年の冷凍食品生産金額(工場出荷額)は、7,799億円で前年比2.1%増となり、調査開始以来の最高水準を記録しました。5年前と比べると8.8%増、10年前と比べると15.1%増で、冷凍食品の国内生産金額は年々増加しています(※)。

この成長の背景には、共働き世帯や単身者の増加に伴う家庭用需要の増加や、経済活動の再開により、外食産業向けの業務用冷凍食品の需要回復などが関係していると考えられます。また、メーカー各社による製品の多様化や品質向上も、この需要増加を後押ししています。

※参考:一般社団法人日本冷凍食品協会「令和5年(1〜12月)の冷凍食品国内生産」

うどんやコロッケ、チャーハン、餃子は根強い人気

冷凍食品市場において、うどんやコロッケ、チャーハン、餃子は長年にわたり高い人気を維持しています。これらの製品は手軽さと美味しさから、家庭での食事や弁当のおかずとして広く利用されています。日本冷凍食品協会の統計では、これらの品目は国内生産量の上位を占めています。

※参考:一般社団法人日本冷凍食品協会「国内生産量上位20品目」

新商品も続々登場|ワンプレートやプラントベースも人気

冷凍食品市場では、トレンドに合わせた商品が続々と登場しています。中でも注目を集めているのは、お弁当のようにワンプレートになった冷凍食品です。ご飯やパスタなどの主食と、野菜や肉を組み合わせた主菜がひとつのプレートにまとめられていて、電子レンジで温めるだけでバランスの良い食事が手軽に楽しめます(※1)。

2024年に発表された「冷凍食品トレンド大賞」では、「ワンプレート冷凍食品」が大賞を受賞しました。こうした商品は、忙しい現代人のニーズに応えるものとして人気が高まっています(※2)。

また、プラントベースの冷凍食品も新たなトレンドとして注目を集めています。プラントベースの冷凍食品は、健康志向や環境意識の高まりを背景に市場が拡大していて、2022年の国内市場は前年比約25%増と成長しています(※3)。

※1参考: 食品開発OEM「2025年食品トレンド・業界動向④ 冷凍食品」

※2参考:冷凍食品PR同盟「【アワード】冷凍食品トレンド大賞2024」

※3参考:共同通信アグリラボ めぐみネット「コロナ禍で代替肉普及進む」

★原料商品の掲載を希望される企業様は、会員登録(無料)で10品まで掲載可能です。

冷凍食品のメリット・デメリット

ここでは、冷凍食品のメリットとデメリットについて解説します。

冷凍食品のメリット

冷凍食品のメリットとしては、大きく3点あります。

・長期保存ができ食品ロスの削減につながる

冷凍食品は低温保存によって細菌の増殖が抑えられるため、賞味期限が長くなります。これにより食品ロスの削減にも貢献します。また、食べたいときに必要な分だけ調理できるため、無駄が出にくいのも利点です。

・栄養価と鮮度が維持できる

収穫・加工直後に急速冷凍することで、食材の鮮度と栄養素が保持されます。特にビタミンCなどの熱や空気に弱い栄養素も、冷凍により維持しやすくなります。

・調理の時間や手間が短縮できる

下ごしらえ済みの冷凍野菜やカット済みの肉・魚は、調理時間を大幅に短縮できます。忙しい現代人にとって、「あと一品」を手軽に追加できる点は大きな魅力です。

冷凍食品のデメリット

冷凍食品にはメリットだけでなく、デメリットもあります。

・冷凍による食感や風味の変化

水分の多い食材は冷凍・解凍時に細胞が破壊されやすく、食感が損なわれることがあります。ただし、業務用の場合は急速冷凍や真空包装を行うことで、食感や風味の劣化を最小限に抑えることができます。

・冷凍焼けや品質劣化のリスク

長期間の冷凍保存により、食品が乾燥して冷凍焼けを起こすことがあります。これにより、風味が落ちたり、食材がパサついたりする可能性があります。短期間で消費することで、こうした品質劣化を防ぐことができます。

・解凍・再冷凍による品質低下

一度解凍した食品を再冷凍すると、食感や味が劣化するだけでなく、細菌が増殖するリスクも高まります。適切な保存と解凍方法を守ることが重要です。小分けになった冷凍食品であれば、一度に使う分だけを解凍できるので、再冷凍する必要がなくて便利です。

冷凍食品の開発に役立つ原材料とメーカーのご紹介

冷凍食品を開発する際には、原料の耐冷性、栄養価、風味、コストなどを総合的に考慮する必要があります。ここでは、冷凍食品の開発に役立つ原材料とそれを取り扱うメーカーを、シェアシマ編集部がピックアップしてご紹介します。

冷凍フライナス|池田糖化工業株式会社

池田糖化工業株式会社では、パスタや中華、カレーの具材に最適な冷凍フライナスを提供しています。ナス特有の色あい・うま味を有した乱切りカット、レトルト耐性のあるイチョウ切り、ダイスカットは、使い勝手が良く、必要な分だけ使えて手間とロスを省くことができます。プラントベースフード、ハラールにも対応しています。

企業情報と商品を見る >

品質保持剤「キプカロン™T / TG」|扶桑化学工業株式会社

「果実酸」総合メーカーである扶桑化学工業株式会社では、冷凍食品の色調保持に役立つ

品質保持剤「キンプカロン™T / TG」を取り扱っています。マグロや牛肉の赤身(ローストビーフ等)の褐変防止に効果を発揮します。果実酸の強みを知り尽くした同社だからできる独自の配合や加工技術により、食品の風味を損ねることなく、食品本来の美しい色調を保持します。

企業情報と商品を見る >

エキスやパウダーなど調味料|東海物産株式会社

東海物産株式会社は業務用調味料と健康機能性素材を開発・製造・販売しています。同社では、野菜や肉、魚介の旨味を凝縮したエキスやパウダー、健康機能性を備えた原料など、冷凍食品の開発に役立つ調味料を多数取り揃えています。

企業情報と商品を見る >

冷凍食品の原料をシェアシマで探す >

まとめ

冷凍食品市場は近年拡大を続けていて、うどんやチャーハン、餃子などの定番商品に加え、ワンプレートなど新たなトレンドも注目されています。食感や風味の変化といった課題はあるものの、急速冷凍技術や真空包装などで品質を守る工夫も進んでいます。

冷凍食品にはまだまだ大きな可能性が広がっています。時短や健康志向といった消費者ニーズに応えながら、さらなる商品開発が求められています。

シェアシマ編集部

シェアシマ編集部

食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。