花粉症予防で注目の果物「じゃばら」|効能・食べ方・使い方を紹介【紀伊路屋】

和歌山県の幻の果実「じゃばら」の紹介

じゃばらは、花粉症予防の効果が期待されることで注目されている果物です。和歌山県有田郡の最南端・広川町で農園業を営む紀伊路屋合同会社では、このじゃばらを生産し、無加工のまま、あるいは、粉末や果汁などの形に加工した上で販売しています。

じゃばらとは、和歌山県の飛び地「北山村」に自生していた柑橘で、柚子と九年母(くねんぼ)という柑橘類の交配種です。北山村に1本だけ自生していた自然雑種で、ごく限られた地域でのみ栽培される希少果実であることから「幻の果実」とも呼ばれます。名称は「邪気を払う」に由来し、種が少ないことが特長です。

昔からじゃばらは、お正月料理などで「食用酢」のような使われ方をしてきました。11月頃から色づきはじめて12月頃に黄色く熟します。霜に弱いため、山間部では冷害を受ける前に収穫されますが、紀伊路屋合同会社は和歌山県の温暖な地域で栽培しているため、黄色く熟してから収穫することができます。

今回は、紀伊路屋合同会社がじゃばらの果皮まで100%使い切って自社栽培・自社加工で製造しているじゃばらの商品について解説します。加えて、じゃばらの効果・効能、じゃばら商品のラインナップ、食べ方・使い方も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

じゃばらの効能と花粉症への効果

じゃばらは、ビタミンB1・B2・Cやカロチン、クエン酸などの栄養が豊富です。また、フラボノイドの一種「ナツダイダイン」も多く含んでいます。

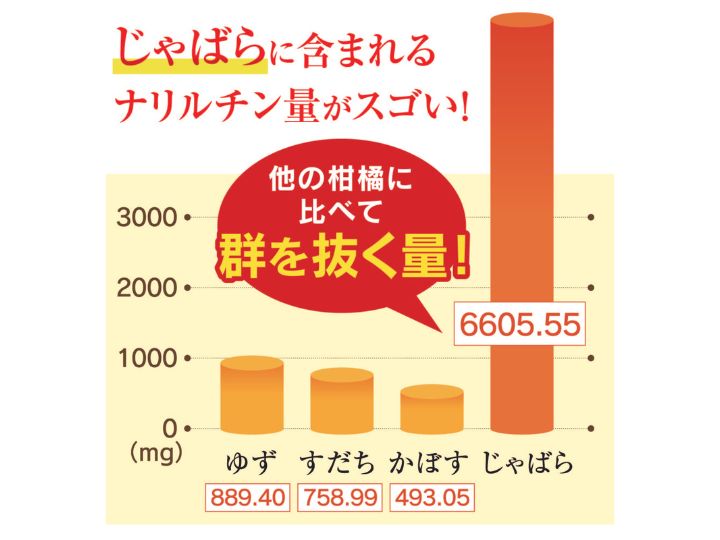

加えて、ほかの柑橘に比べて、フラボノイドの一種「ナリルチン」の量が多いことも、じゃばらの特長です。ナリルチンには、花粉症の原因になる「脱顆粒(だつかりゅう)現象」を抑制する機能があると、和歌山県工業技術センターが発表しています。

「脱顆粒」とは、「体内に侵入したアレルギー物質と結合した細胞」が、アレルギー物質を体外に追い出すために、「くしゃみや鼻水を引き起こす物質」を放出する作用です。

ナリルチンには即効性があり、摂取してから1~2時間程度で効果が感じられます。なお、果肉よりも果皮に特に多くのナリルチンが含まれています。

岐阜大学医学部による論文によれば、「朝と夕方にそれぞれ5㎖のじゃばら果汁を飲むとスギ花粉症の症状とQOLの改善にきわめて有効」とされています。

★原料商品の掲載を希望される企業様は、会員登録(無料)で10品まで掲載可能です。

自社栽培・自社加工による最高の商品づくり

紀伊路屋合同会社は、江戸時代から農園業を営み、環境に優しいエネルギー(太陽光発電や蓄電池など)を活用した「環境保全型農業」に取り組んでいます。2004年には、和歌山県知事から「エコファーマー」に認定されました。

安全性や品質にこだわりがあり、「特別栽培レベル」でじゃばらを栽培しています。化学合成農薬や化学肥料の使用量は、従来の半分以下です。また、自社および提携団体・提携企業で果実の栽培から加工に至るまでのプロセスを担い、最高の状態で商品を届けられる体制が構築されています。

じゃばらの商品ラインナップ

以下は、紀伊路屋合同会社が製造・販売している「じゃばら加工商品」の具体例です。商品は、冷凍や乾燥、熱殺菌による無添加素材で、妊娠中の女性や子どもも安心して食べることができます。

- じゃばら果汁(150ml、720ml、一斗缶)

- じゃばら果皮粉末(50g、200g、20㎏)

- じゃばらピューレ(1㎏、2㎏、20㎏/冷凍)

じゃばら果汁は、じゃばらを旬の時期に搾った製品です。100%ストレート果汁で、添加物は含まれません。

じゃばら果皮粉末は、じゃばらの「果皮」の部分を「冷凍→解凍→乾燥→粉砕→ふるい分け」という流れで加工した製品です。なお、「粗びきタイプ」と「粉末タイプ」の2種類があります。あまり細かくしすぎると封を開けた際にホコリのように飛散しやすくなるため、粉末タイプは「50メッシュ」の粗さのふるいにかけられています。

じゃばらピューレは、果実全体をミキサーにかけてピューレ状にし、加熱処理した製品です。

上記以外にも、さまざまな商品があります。詳細は、紀伊路屋合同会社の公式サイトでご確認ください。

じゃばら商品の食べ方・使い方

ここからは、じゃばら商品の食べ方・使い方の例を紹介します。

じゃばら果汁は、そのまま飲むだけでなく、酸味・甘味・香りを活かして、さまざまな料理に使用することが可能です。以下に、主な食べ方・使い方を示します。

- ドレッシングの材料として使用し、焼き魚やサラダにかける

- 餃子や焼肉のタレに入れる(ポン酢のような使い方が可能)

- 焼酎に入れて飲む

- 牛乳に入れて飲む(ヨーグルトのようになる)

- 水と混ぜて「ニアウォーター系飲料」にする

- 冬場は、温めて「ホットじゃばら」として飲む

- 香辛料を加えて「じゃばスコ」にする(レモスコやユズスコのような感覚で使用)

- 寿司の酢飯を作る際に、あるいは、魚をしめる際に酢の代わりに使用

「粗びきタイプ」のじゃばら果皮粉末は、茶葉(紅茶など)とブレンドする使い方がおすすめです。「粉末タイプ」に関しては、以下に示すように、多様な使い方があります。

- 水やジュースなどの飲み物に混ぜて飲む

- スープに入れる

- ヨーグルト・アイスクリームなどのデザートにかける

- サラダにかける

- 七味唐辛子の材料にする(「陳皮(ちんぴ)」の代用になる)

- チョコレート・マシュマロ・キャンディー・ケーキ・パンなどの材料として使用する

- 塩と混ぜて「じゃばら塩」にする

- パスタやうどん、ラーメンの麺にパウダーを練りこむ

- じゃばらを具材にして「フルーツグラノーラ」を作る

続いて、じゃばらピューレの主な食べ方・使い方です。

- フルーツソース(ヨーグルトなどにかける)

- グミやキャンディーに加工する

- パスタ・ラーメン・うどんなどの麺類に練りこむ

- ケーキの材料として使用する

- コショウと混ぜ合わせて、「柚子コショウ」のように使う

上記は、あくまでも「例」に過ぎません。多種多様な食べ方・使い方が可能です。

まとめ

花粉症予防で注目される果物「じゃばら」は、ごく限られた地域でのみ栽培される希少果実です。

じゃばらは、花粉症に対する効果・効能を期待できるフラボノイド「ナリルチン」を多く含み、ビタミンB1・B2・Cやカロチン、クエン酸などの栄養も豊富です。

江戸時代から農園業を営む紀伊路屋合同会社は、安全性や品質にこだわり、じゃばら栽培で使用する化学合成農薬・化学肥料の使用量を、従来の半分以下に抑えています。

また、じゃばらの栽培だけではなく、「じゃばら果汁」「じゃばら果皮粉末」「じゃばらピューレ」など、いずれも無添加素材を使用し、さまざまな商品に加工して販売しています。

じゃばらを加工した商品は、多様な食べ方・使い方が可能なので、新しい食品の開発に取り入れてみてはいかがでしょうか。じゃばらに関して不明な点がある場合や、じゃばら商品の活用方法に関して知りたいことがある場合は、紀伊路屋合同会社にお気軽にご質問・ご相談ください。

紀伊路屋 合同会社

<会社説明>

有田最南端の広川町に位置する紀伊路屋 長谷農園は、みかんや希少な柑橘のじゃばら、紀六柑橘などの栽培、加工品の製造・販売を行っています。環境に配慮し、安全性にこだわった農法で柑橘を育てています。有田の温暖な気候を活かし、一番おいしい旬の素材・加工・味に徹底的にこだった柑橘をお届けしています。

>> 【シェアシマ】で企業情報と商品を見る

シェアシマ編集部

シェアシマ編集部

食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。

.jpg?fmg=webp&q=50&w=300&fit=max)