静岡県内食品関連事業者100名超が参加!大盛況となった未利用食材活用セミナー&交流会

公益財団法人 静岡県産業振興財団 フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンターは、11月19日(火)に「未利用食材活用セミナー&マッチング交流会~アップサイクルで創る 持続可能な食の未来~」を開催しました。

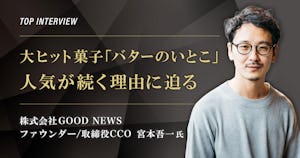

フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンターは、2024年度より未利用食材を活用した食のアップサイクルに取り組む企業を支援する新たな事業をスタート。ICS-net株式会社(以下、弊社)はともに静岡県内の未利用食品の調査委託を今年度進めてきました。その調査内容や明らかになった課題について、弊社代表小池祥悟より「食品ロスから価値へ 未利用食品アップサイクルの実践」と題して講演を実施しました。

60名の定員をはるかに上回る100名超が参加、大盛況となったセミナーと交流会の様子をレポートします。

(シェアシマ編集部)

静岡県一帯のビジネスチャンスやサステナブルな商品作りの推進を支援

セミナーは、フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンター長の望月誠様の挨拶からスタートしました。望月様からは、世界中でエネルギー・食糧に関する技術革新が目覚ましい一方、今後くる食糧危機にどの様に対応するかがグローバルな視点では大きな課題であり、2030年の世界人口100億人突破を目前にますます食糧不足が深刻になるのではないか、という問題提起がありました。その問題解決のために、食品ロスを1%でも2%でも減らしていけば人口増に対応する手立てとなること、新しい技術を生かし未活用素材の研究開発も進めていく必要があることを指摘しました。

望月様は「事業者間のアップサイクルは簡単に実現できるものではない」とした上で、「マッチング事例や情報があれば、フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンターまで寄せていただくように」と呼び掛けました。「相談をもとに支援策を考えていきたい」と今後も意欲的に事業を展開していく姿勢が印象的でした。

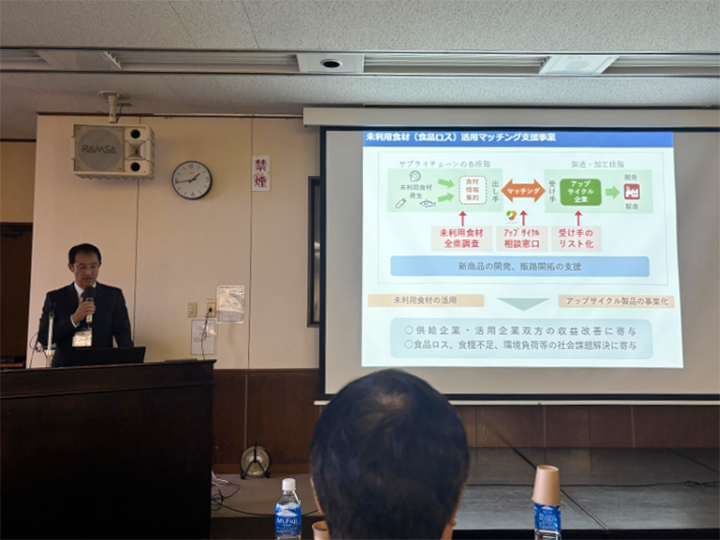

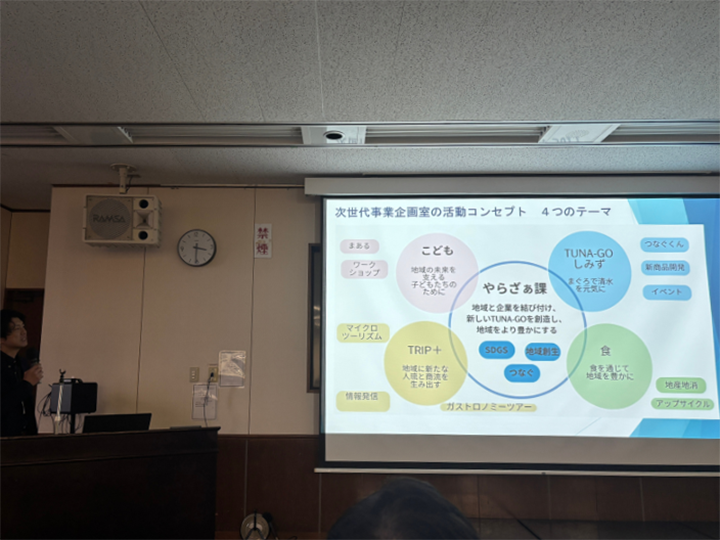

続いて、プロジェクト推進部長・丸山幸治様からは、フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンターの活動背景や静岡県での調査実態について発表がありました。

フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンターでは「サスティナブルな仕組み、製品作り」の一環として「未利用食品の活用事業」を推進しています。

現状として静岡県では、食品加工製造業が他府県よりも多く立地していることから、全体17万トンの食品ロスのうち7割が事業者系の食品ロスとなっています。これは他府県の5割程度よりも多い数字ということです。

実態を把握すべく、フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンターでは2024年に静岡県内2000事業者にアンケート配布を実施。453件から回答を得ました(回収率22.7%)。そのうち、具体的な未利用食材の提供・活用に関する回答は196件に上りました。

この調査で、未利用食材の種類や活用方法が明らかになったことに加え、さまざまな課題が浮かび上がりました。例えば、発生時期や品質が不安定であること、規格外の仕分けコストが生じること、対応できる人手が足りないこと、生鮮品は腐敗しやすく保管が困難であること、またその衛生管理、物流問題など、内容は多岐に渡りました。

丸山様は、会場に足を運んだ来場者の他、中間加工・物流などの関連企業が協力し合うことで「課題解決が実現できるはずだ」とお話しされました。

フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンターでは2024年10月より、食に関するマッチングを活性化させる相談窓口をオープンさせており、随時相談を受け付けているとのことです。

丸山様からは最後に、業務用原料を全国に向け掲載・販売拡大するためにシェアシマを活用してほしいと、弊社サービスをご紹介いただき、「未利用食材を生かしたアップサイクルを一層活性化させていくために、会場で交流を深めていただきたい」と呼び掛けました。

もっと食品ロスの無くなる静岡県へ!出口先の確保とまずは小さく動かしてみることへの重要性

弊社小池は「食品ロスから価値へ 未利用食品アップサイクルの実践」と題して、長野市での未利用原料の調査・アップサイクル商品企画開発の取り組み、宝島社様との米粉パン・ホエイパンの取り組みについて、さらにはこの度の静岡県との調査について、講演しました。

静岡県は、食品・飲料製造業が非常に盛んな県です。今回の実態調査では、「未利用原料としてお茶の茶葉、うなぎの頭・骨、カツオ・まぐろを中心とした魚の端材、加工にはコストがかかる小さなサイズのさつまいもなど再利用可能性があるものが一定数存在していた」と報告しました。一方で、調査から見えた課題として、余剰在庫や端材などのマッチングが困難であり、その理由として、大きく3点を指摘。

- 情報不足と連携の欠如

- 品質や賞味期限の制約が生じていること

- コストと利益のバランス

とし、地域が一体となり検討していく必要があることなどに触れました。

続いて、県内ですでに生まれているマッチング事例として、酒粕を使ったケーキの開発や練製品端材が惣菜製造業に引き取られた事例を紹介し、さらなるマッチングを加速させるために、県内流通だけでなく県外にも届くよう、問屋卸業・商社含む販売会社と未利用食品の発生元との連携が不可欠であることを指摘しました。

最後に、来場者に向けたメッセージとして「県内アップサイクルを実現させる」という静岡県の熱い思いや、全国都道府県が同様の取り組みを模索する中での実行力や先進性を強調しました。同時に、今回のセミナー交流会の実施も非常に大きな出来事として捉えていること、県内の事業者がフーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンターをハブとして有効活用し「もっと食品ロスが少ない静岡県」になることに期待を寄せました。

会場から寄せられた質問には、実施できる小さなビジネスサイズから挑戦することを推奨したいことや、補助金を有効活用すること、販売出口をしっかりと確保することの重要性を説明しました。

新たなバリューチェーン構築には、一次産業・加工現場との相互理解が不可欠

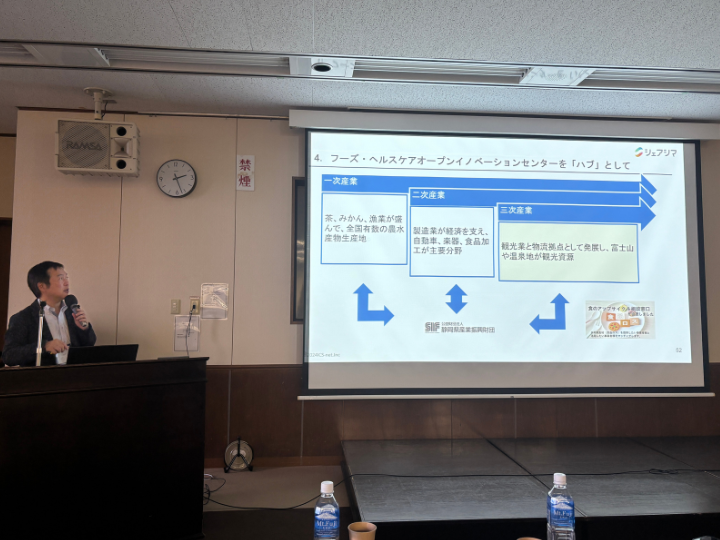

続いて、株式会社良品計画(東京都文京区)の食品部事業統括担当部長の向田宗敬様より、食品製造業会と小売業のマッチングの重要性や今後の交流への期待について講演がありました。

MUJIブランド食品部として、今後店舗と地域の消費者の心との「つながり」を重要視した店づくり・商品化を担っていきたいことから、地域課題へ目を向け、地域の活性化につながる取り組みを推進していく事業方針について説明があり、ESG(Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス))を重要視した事業活動のうち「地域食材の地産多消による地域貢献」の事例として、すでに実装されているブラウンチーズの商品・外食メニュー展開、豊島レモンの衣食住への商品化の事例共有がありました。

向田様は最後に、小売側は加工会社・バリューチェーンのマッチングに悩んできたことから、「交流会では情報交換をぜひお願いしたい」と伝えました。その上、ぜひこの機会に一次産業・加工現場の原料状況や課題を共有し、生産者にも小売側の現状を知ってもらいたいと、相互理解が大切であることを示していました。

静岡県内のパイオニア企業の取組発表

フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンターと弊社による調査成果として、静岡県内にて先進的な未利用原料の活用の取り組みを行う企業が数多く存在することが明らかになったことから、4つの県内事業者から事例発表がありました。

まず、静岡市に支店がある株式会社オカラテクノロジズ(宮崎市)から、未利用原料としてのおからの可能性とターゲットに基づいた勢いある販売店開拓についての報告がありました。

続いて、業務用食品卸問屋である株式会社濱村屋(静岡市)は、給食・外食向けの未利用原料を活用した30品以上の業務用商品開発の実績や今後も積極的に商品開発をおこなっていくことを説明しました。

清水地区の商社・フジ物産株式会社(静岡市)は、マグロの尾の身の有効活用を通じて目指すものや、「静岡といえば、マグロの尾と言われるようになりたい」との志を中心に推進してきた地域での取り組みについて、また今後はマグロ船の課題解決に取り組んでいく展望について発表しました。

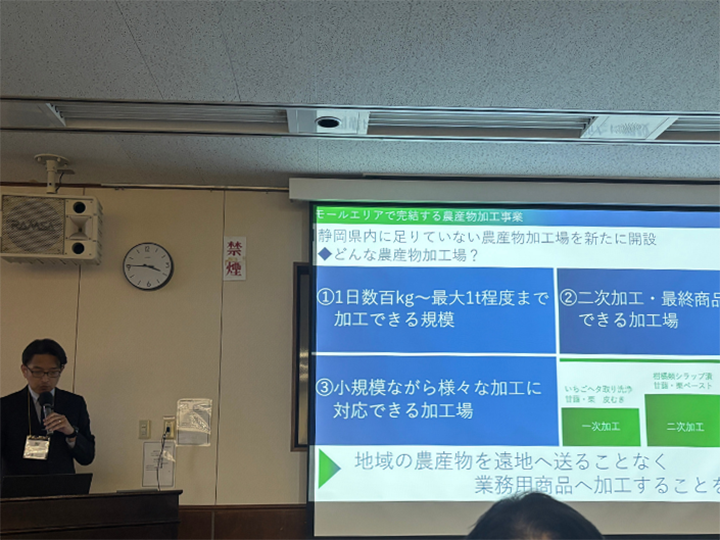

最後に、株式会社平出章商店(静岡県浜松市)は、製菓製パンの機会材料を扱う専門商社として、静岡の一次産品・農産物の未利用品を加工する仕組みづくりとして工場を設立、地域関係者を巻き込んで加工場のビジネス拡大を測っていく事業方針について話しました。

交流会では県内事業者100名超が名刺交換を実施

セミナーの最後には、マッチング交流会がありました。配られた参加者名簿をもとに、情報交換を行いたい事業者同士が、名刺交換をしました。積極的に名刺を交わす様子が見られ、互いのニーズや課題を共有し合う中で、他にマッチングしそうな企業を推薦・紹介し合う姿もありました。自社のサンプルやチラシを持参しながら複数の会社が同時に商談の約束を取り付けている場面も見受けられ、各社間で活発な情報交換が行われました。

大変盛況であった本会合に続き、全国の自治体で同様の活動が活発化し、食品事業者、関連企業様の繋がりが強まるよう、ICS-netでは各方面にてご支援を続けてまいります。

シェアシマ編集部

シェアシマ編集部

食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。

.jpg?fmg=webp&q=50&w=300&fit=max)