丸紅ケミックスを中心にプラ使用量削減を目指すコンソーシアム設立

食品残渣や間伐材をアップサイクルする“Do What We Can”

丸紅ケミックス株式会社(東京都千代田区)が主催する、廃棄物・残渣ゼロな社会実現を目指すコンソーシアム「Do What We Can」の設立発表会が2025年3月5日(水)、都内の丸紅株式会社本社にて開催されました。

参画企業の優れた技術を結集してプラスチック使用量の削減を目指す、当コンソーシアムの概要と記者会見の様子、質疑応答の内容をレポートします。

コンソーシアム設立の目的と背景

アップサイクルコンソーシアム「Do What We Can」は、プラスチック使用量の削減を目指し、利用可能資源をさまざまな企業と連携して有効活用していくためのプラットフォームとして設立されました。

近年、持続可能な社会づくりへの関心が高まっていますが、利用可能な資源が再利用されることなく廃棄されている現状や、資源として回収・活用する方法が十分に整備されていないなど、課題も多くあります。

このような社会的課題に取り組むため、丸紅ケミックスでは、同コンソーシアムが循環型社会づくりのハブとなり、参画企業が持つ優れた加工技術やソリューションを結集して新たな価値を生み出すことを目指しています。

「できないことはみんなでやろう」参画企業の技術を集結して社会課題に挑む

丸紅ケミックス株式会社 代表取締役社長の衣畑雅寿氏は会見で、「現状、廃プラスチックの削減が頭打ちになり、新品の樹脂の消費量が増加している。このような状況の中でさらにプラスチックの使用量を削減していくには、プラスチック成形品に残渣等の廃棄物を混ぜることで使用するプラスチックの量を減らす取り組みが必要」と話しました。

しかし、プラスチック成形品に間伐材や廃棄物を混ぜるには、「残渣等の乾燥・粉砕」「樹脂と残渣等の混錬(均一に混合すること)」「成型」など、さまざまな工程が必要となります。衣畑氏は「これを一社でオールマイティーにこなせる企業は非常に限られている」と、その難しさについても説明した上で、丸紅ケミックスのスローガンである「できないことはみんなでやろう」の精神に基づき、参画企業の優れた技術を集結することで、一社では成し得なかった課題解決に取り組んでいくことを強調しました。

参画企業は29社

参画企業は3月5日時点で、丸紅ケミックス、三友機器、ヤンマーエネルギーシステム、カナデン、ELEMUS、大日精化工業、ネクアス、中部日本プラスチック、王子エフテックス、日本道路、日本製紙、三菱ケミカル、東京インキ、城東リプロン、いその、王子キノクロス、三晶、BECS、甲子化学工業、前澤化成工業、スカイフィルム、大洋技研、近畿シコー、平和化学工業所、グラセル、武蔵野産業、昭プラ、NUNOUS(セイショク)など29社です。

参画企業の強みを組み合わせた、新たな価値の創造に期待が寄せられます。

具体的なソリューション事例

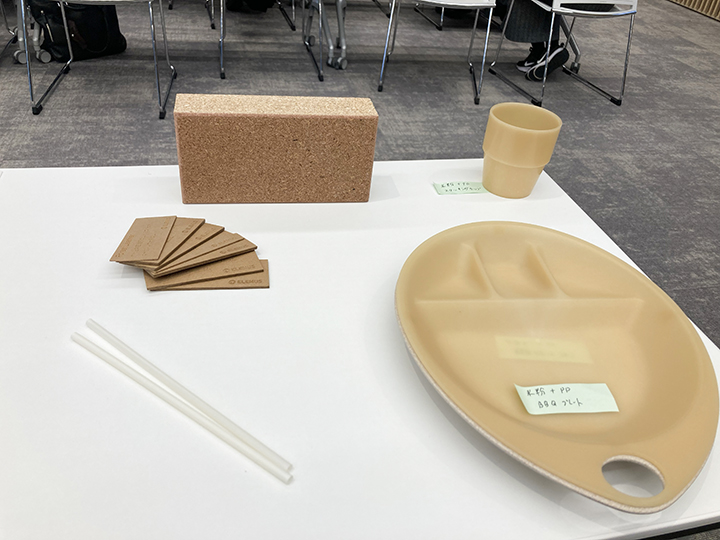

会場では、具体的な事例として、さまざまな残渣をアップサイクルして生まれたボトルやバーベキュープレート、ブロックなどが披露されました。

ブドウ、樹皮、卵殻、籾殻などの残渣をアップサイクルしたボトル

間伐材を混合して成形されたブロックと、米粉とポリプロピレンを混合して作られた食器

これらは、①食品工場や自治体から排出される食品残渣、間伐材、端材などを回収、②乾燥・粉砕加工、③樹脂や紙と混練、④ボトルや人工木材、パレット、ブロックなどの製品に成型、そして、①の排出元に還元するという循環によって生まれたアップサイクル製品です。このほかにも、食品残渣を堆肥化・炭化するソリューション提案が可能です。

質疑応答|消費者へのインパクトや持続可能なビジネスモデルの実現は

質疑応答では、一般消費者や地域住民との関わりや、持続可能なビジネスモデルの実現、今後の展開について質問が寄せられました。

丸紅ケミックス株式会社 スペシャリティケミカル第一本部本部長の寺澤氏は、一般消費者や地域住民との関わりについて、「同コンソーシアムはBtoB事業を主軸にしているため、一般消費者への直接的なアプローチは現在の事業モデルには含まれていないものの、製品が最終的に消費者に届くという流れを通じて、消費者の意識改革につながるような社会全体へのインパクトの重要性を十分に認識している」と説明しました。

また、アップサイクル活動における持続可能なビジネスモデルの実現については、「廃棄物処理費用の削減や、廃棄物を原材料とすることによるコスト削減を通じて製造コストを低減する。 環境配慮型の高負荷価値製品を生み出し、環境負荷低減と経済的利益の両立を目指す」と述べました。

さらに、「日本市場での実績を着実に積み上げると同時に、海外の成功事例も調査する」として、海外展開への意気込みも語りました。

コンソーシアムの活動拡大に向けて

今後は、定期会合にて参画企業間の情報交換・協働体制を構築することや、デジタルマーケティングを強化して成功事例を社会に発信することで、ブランドオーナーからの問い合わせ増加に繋げ、コンソーシアムの活動を拡大していく方針です。

「できないことはみんなでやろう」を合言葉にスタートしたコンソーシアム「Do What We Can」。この取り組みが、企業間から消費者へ、そして世界へと広がっていけば、持続可能な社会の実現に向けた大きな一歩となるに違いありません。

シェアシマも、この活動に賛同し、未使用原料や食品残渣等の有効活用を通じて、食品アップサイクルを推進していきます。

参画企業募集中

アップサイクルコンソーシアム「Do What We Can」では、参画企業を募集しています。

- 自社製品にアップサイクル原料を使用した成形品を採用したい方

- 大量の産業廃棄物をお持ちのブランドーオーナー様

問い合わせ先

丸紅ケミックス株式会社 スペシャリティケミカル第一本部

公式サイトはこちら >

シェアシマ編集部

シェアシマ編集部

食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。

.jpg?fmg=webp&q=50&w=300&fit=max)