食におけるアップサイクルについて【パル通信】

「高校生インターン」としてシェアシマを手伝ってくださっている森永理子さんが、このほど食品ロスジャーナリストの井出留美さんの公式ニュースレター「パル通信」に寄稿し、反響を呼んでいます。今回、井出さん、そして、パル通信の配信元である「theLetter」様のご協力により、シェアシマinfoでも、森永さんの寄稿文を掲載させていただく運びとなりました。森永さんの食品ロスに懸ける思いが、社会を良い方向に変えていくために———。【シェアシマinfo編集部】

初めまして、高校3年生の森永理子と申します。私は食べることが好きすぎて、朝ごはんを食べたらすぐに昼ご飯に何を食べようか考えてしまいます。そして食べることが大好きだからこそ、食品ロスを減らしたいという思いに突き動かされ、今の私にできる行動を起こしてきました。

その過程で井出留美様とのご縁と、寄稿のお話を頂きました。迷ったものの、寄稿を通じて自分の考えを広く発信することを皆様からのご意見を頂ける貴重な機会だと考え、挑戦することにしました。稚拙な文章ではありますが、どうか最後まで読んでいただいて、感想や賛否両論様々なご意見を頂ければと思います。

食品ロスについて思うこと

世界で発生している食品ロスの量はこれまで年間13億トンと言われていましたが、WWFの調査において[1]25億トン、つまり全食品の40%を占め、温室効果ガスの10%に相当すると明らかになりました。日本における食品ロス発生量523万トンという数値においても、規格外野菜など出荷されずに廃棄されるものが含まれていないことから、本来はもっと多い数値だと考えています。いずれにせよ、私は限りある貴重な資源や生産者様の労力など、さまざまなコストを使用して生み出された食べ物たちが捨てられていることに危機感を抱いていて、将来は少しでもロスが減らせる社会に向かって貢献したいと考えています。

井出留美様とのメールを通じて学んだこと

井出様とのやり取りを通じて「3Rのうち食品ロス削減において大切なのはReduce(リデュース:廃棄物の発生抑制)」だと考えるようになりました。

それまで、食品ロス削減の手段としてフードバンクを絶対視しておりました。簡単に、考えの経緯を説明します。私は後述する学生団体の運営など草の根的な活動とは別に、ロスの根源を探るべく「どうして減らないのですか?」と食品ロス削減に取り組む企業にインタビューを行っておりました。そしてその中で、消費の総量が変わらないのであればどこかで食品ロスが防げていたとしても別の場所で廃棄されてしまう食べ物がある「ロスのバトンタッチ」の状態が起きていると知りました。

これを踏まえて、そもそも消費者になることが難しい方とそのような食品をつなげる機能であるフードバンクは、困窮者支援という社会的意義のみならず食品ロス削減においても大変有効だと考えるようになりました。従って、井出様に連絡させて頂いた当時は、どのようにしてフードバンクのインフラ(人手不足や資金不足など)を強化するのか?理想のフードバンクとは何か?に焦点をおいて学びを進めておりました。

③国内外問わず様々な現場に足を赴いている井出様からみて、今後のフードバンクは何を基準にして行動するのが望ましいとお考えでしょうか。 フードバンクは①廃棄食品の削減②困窮者支援の2つの役割を果たしていると思うのですが、必ずしもこの2つがマッチングするわけではないと思います。環境破壊や社会的コスト(折角作られたご飯が捨てられてしまうのは勿体無い)という 観点で廃棄食品を減らしたい立場(私自身はこちら側からフードバンクという機能に共感しました)から考えると「食料が 余っていて、食料に困索している人がいるから配布する」とフードバンクを捉えられる一方で、因者支援という立場 に立ってみると「食の権利は平等で、廃棄食品にはない栄養素や食品を追加で食料を購入ないし栽培した上で配布する」とも考えられると思います。私自身は上記のことを知った時に、困窮者の栄養を新たに食品を作り出すよりも、規 格外野菜や余剰生産物などまだ活用しきれていない廃棄食材があるのか探してみる、という廃棄食品→食糧困者の順番で考えていましたが、井出様はどのようにお考えでしょうか。

④井出様は、日本のフードバンクの理想形態はどのようなものがあると思いますか?また、その実現には何が弊害となっていて、どんな対応策があるとお考えでしょうか。 私自身は、フードバンクが抱えている課題の一部として挙げられる運送費や賞味期限の観点からも、収入など困者世帯の事情からも、各自治体主導でフードバンクを運営するのが一番持続的な食糧支援かつ地産地消だと考えています。 そのため、以前井出様が執筆したYahoo!ニュース(フードドライブって何?家庭の食品ロスを減らして必要な人へ繋ぐ、低コストで出来る「地産地消」の社会貢献(井出留美)・個人-Yahoo!ニュース)に大変共感しました。

ー私が井出様に送ったメールの一部ー

しかし井出様に上記の考えを伝えたところ、具体的な数値や事例を用いて①食品ロス削減に対してフードバンクは数ある手段の一つにすぎないこと②余ったものをどうするかというのは、溢れる水のおこぼれをもらっていることにすぎないことをわかりやすく教えて下さりました。

森永様は、今の日本の食品ロスの最新推計値が年間522万トンであることは調査されたと思います。

では、全国すべてのフードバンクが教済できている余剰食品の量、つまり、全国の取扱量は調べましたでしょうか。

私が調べたところ、

政府は食品ロス削減に向けて事業者にフードバンクへの寄付も推進しているが、農水省調査で全国のフードバンクの18年の年間取扱量総計は2850トンにとどまっており、ロスの1%にも満たない。(2023.1.9付東京新聞)

とあります。

全国フードバンク推進協議会にもインタビューされたとのことなので、こちらの資料も読まれたと思いますが、ここでも、2015年時点で3808トンです。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/meeting_

materials/assets/review_meeting_002_191126_0014.pdf

仮に3808トンだったとして、522万トン発生する食品ロスのうち、全国すべてのフードバンクが活用できているのが0.07%です。これではたして「食品ロス削減をおこなうのに有力な手段」といえるでしょうか。データを見た人は、そうは判断しないと思います。(だからといって、フードバンクは無意味だ、と言いたいのではありません)

井出様が私に書いてくださったメールの一部

もちろん、フードバンク活動によって救われた食品量(2850トン(2018年))が決して少ないと言いたいわけではありません。ただ、食品ロスを減らすという観点から捉えると、手段は一つではないということを知りました。そして、メールでのやり取りを通じて、ロス削減にはreduceが大切だと学びました。

また、食べ物は様々なところで多様な形で廃棄されているため、有効なreduce方法は多岐にわたると思います。その中でも私がお伝えしたいのは、アップサイクルというロス削減手段です。

アップサイクルとは

ご存知の方もいるかもしれませんが、食におけるアップサイクルとは[2]「通常では消費されない原料を使用し、検証可能なサプライチェーンを通じて調達・生産され、環境に良い影響をもたらすもの」と定義されています。

例を1つ挙げます。ビール製造時に発生し廃棄されるビール粕というかなり癖のある臭い・食感がする一方で食物繊維などの栄養価が非常に豊富な食品残渣があります。大手企業では、これを牛の肥料などにすることで再利用しているらしいのですが、多くの中小企業においてはそのまま廃棄されてしまっています。ここにおいて、ビール粕を水気を切って乾燥させ、小麦粉に混ぜて使用し、ショコラサンドを作ることで食品の価値を向上させるといった方法がアップサイクルです。この例は、参加した学校のプログラムにおいて、私がビール粕の活用案としてクラフトビールを製造している会社に提案したものです。

なぜアップサイクル?

先に挙げたビール粕のように、「そのままでは食品として価値を見出すことが難しい」食べ物及び原料が廃棄されていると知ったからです。以下に、私がリーダーを努める学生団体の活動を通して感じた、ロス削減の手段におけるアップサイクルの可能性についてお話ししたいと思います。

学生団体の紹介

私が所属する学生団体「美味」では高校生から社会人まで計6人のメンバーで規格外野菜の認知度及び価値向上に努める活動をしています。(Instagramのアカウント名:@maji.puro)

nstagramの投稿の切り抜き、リンクはこちらです

規格外野菜について簡単に説明します。規格外野菜とは、市場が定めた規定から外見が外れている野菜を指し、全ての農産物の2〜3割を占めています。味は美味しいのに、見た目が悪いからという理由で廃棄されてしまっています。市場が定めている企画はA・B・C級品の3段階に分けられていて、B・C級品が規格外と定められています。

美味の志は、規格外野菜が捨てられない社会です。そして定めているMVV(Mission,Vision,Value)は以下のようになっています。

Instagramの投稿の切り抜き

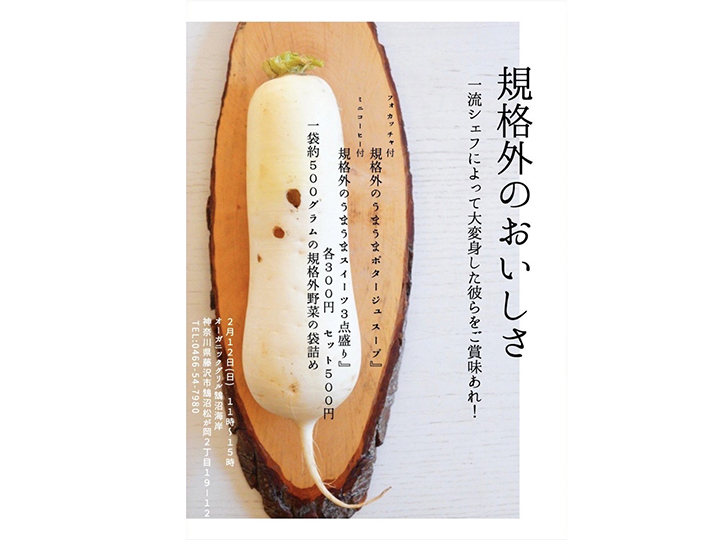

これまでの活動として、B・C級品の規格外野菜を調理して提供し、B級品の野菜は未加工の形で販売するイベントを過去2回開催しました。

イベントの告知に使用したチラシ

以下、具体的な経緯についてお話しします。

規格外野菜との出会い

元々この団体は、東京都教育委員会主催の[3]「高校生世代チャレンジプログラム」での活動が前身にあります。

プログラムを通じて、高校生が『2030年にむけて「いま」きみができること』をテーマに、4ヶ月かけて発案、企画などを行いイベントや物販などのチャリティ社会起業体験にチャレンジします。書類選考を通過した20人が関心分野別にチームを組み、美味は「食べることが好き」と言う共通点を持つメンバーで集まりました。そして何に取り組みたいかを話し合った際に、あるメンバーの「学校のキャンプで訪問した農家で、規格外の人参を大量に廃棄しているのを見て胸が痛くなった」という言葉に一同共感し、美味は規格外野菜へのアプローチを考えました。

イベント開催の経緯 〜企画編〜

美味は調理をすることが規格外野菜の価値を高める手段として有効だと考えました。なぜなら、調理により形を変えることは規格外野菜のハンデである外見を変えられるからです。

アンケート調査や家族へのヒアリングを通じて、近年SDGsの取り組みの一環として規格外野菜がメディアで紹介されるなど、規格外野菜という名前を知っている消費者がある程度いる一方で、実際に購入している消費者は少ないと分析しました。そしてギャップの要因として「今まで食べたことないから、挑戦しにくい」「確実に美味しいって分かってる正規品を買ってしまう」という思いがあると知った私たちは、原因として視覚だけでしか存在を知らないからだと仮定し、視覚だけでなく味覚や嗅覚を通じて規格外野菜を感じることで先の不安が払拭できるのではないかと考え、規格外野菜の調理を考案しました。

また、イベントに協力してくださる有機農業の農家への訪問で実際に規格外野菜に触れてみて、規格外野菜(特にC級品)の外見に衝撃を受けました。ファーマーズマーケットなどに出回っているB級品の野菜はそこまで外見が損傷・変形していませんでしたが、C級品は「スーパーに並んでいたら無意識に避けてしまうかも」と思ってしまう程外側の損傷が激しく、野菜によっては虫食いにより可食部が限られているものもありました(食べられるか否かの判断は、シェフの方に委ねました)。このことからも、外見のハンデだけでなく食べられる箇所が限られている規格外野菜を活用する手段として調理することが良いと考えました。

C級品の蚕豆、外見の損傷が激しいが中は綺麗

C級品のさやえんどう、写真のさやえんどうは可食部がないため廃棄した

イベント開催の経緯 〜調理編〜

美味のMVVのVに「進み続ける、巻き込み続ける」とあります。これは、目標達成に向けて来場者の方だけでなく様々な人と連携することで繋がりを築き、大切にしていこうという考えに基づいています。イベントにおいても、レストランのシェフと一緒にメニュー案を考え、調理して形にして頂きました。食べてみると、野菜の深みや甘味が濃く感じられてとても美味しかったです!

1回目のイベントで提供した食べ物、完売した

来場者の感想

2回のイベントを通じて、何人ものお客様に「規格外野菜ってこんなに美味しかったんだ。来てよかった!」といった趣旨のお言葉を頂き、答えていただいたアンケートにおいても、以下のような意識の変化がありました。

消費者として実際に買ったり、食べたことがなかったので、あまりイメージがなかった。

食べなれた物以外は味が心配でした。

規格外野菜のイメージ(参加前)

人の手が加わって形が変われば、形が歪でも関係ないなと思いました。

形関係なく味はとても美味しい!

美味しい

美味しかった

規格外野菜のイメージ(参加後)

アップサイクルという手段

イベントで野菜を提供してくださった農家の方とのお話を通じて、まだまだ救える食品があるのではないか?と思うようになりました。協力していただいた農家様はA・B級品の野菜は商品として消費者に直接出荷しましたが、C級品は商品ではないと考えていたといいます。そのため、当初は美味に対してC級品を提供することに戸惑ったものの、美味の活動目的に賛同して下さり提供してくださったそうです。

この話を聞いて驚いたのは、規格外野菜は活用次第で食品として成り立つにもかかわらず、生産者ですら価値を見出していない場合があるということです。また同時に、そのままでは廃棄されてしまう市場価値が低い原料を市場にのせられるアップサイクルという手段は有効なロス削減手段なのではないか、と強く考えるようになりました。

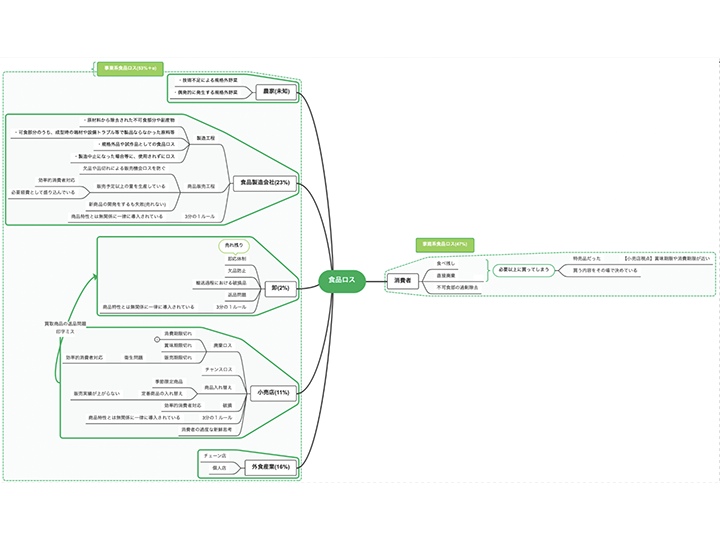

食品製造業におけるロス

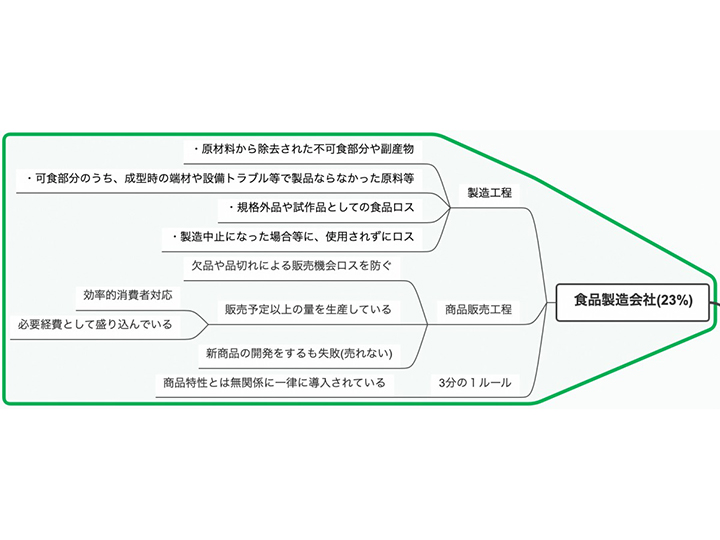

多数の食品ロス削減に取り組む企業へのインタビューを行った中で、食品製造過程において活用できそうなのにできていない食べ物があると知りました。[4]農林水産省によると、日本の食品ロス523万トンのうち、食品製造業から出される食品ロスは125万トンを占めています(農林水産省:食品ロス及びリサイクルをめぐる情勢 令和5年6月時点)。つまり食品製造過程で生じる食品ロスは、全体の23%を占めており、要因としては以下のものがあると分析しました。

私が食品ロスについて分析したマインドマップ

食品製造会社部分抜粋

そしてロスの要因として「誰かがいけない」というのではなく、食品業界における根強いアナログ文化や縦割り業務といった伝統的な風習により廃棄されてしまっていると知りました。「売れると思っていなかった」「商品化したくても費用や製造ラインを持っていない」などの理由で、未利用原料・食品残渣・端材などまだまだ使い道がありそうにもかかわらず捨てられてしまっていると言います。

シェアシマの取り組み

ここにおいてご紹介したいのが、ICS-net株式会社が運営する原料マッチングサービス「シェアシマ」です。シェアシマでは、プラットフォーム上で未利用原料の売買が可能かつ、出品する企業は自社の食品廃棄事情を知られずに販売することが可能です。また、食品端材や残渣に対してはアップサイクルの企画などを行っています。私は、ICS-net株式会社とのインタビューにおいてこのお話をお伺いした時、すごく画期的な取り組みだと感じました。なぜなら、学生団体での活動を通して感じたアップサイクルへの可能性、すなわち「生産者ですら価値を感じていないものであっても食品として流通できる」ということを、3000以上の企業と繋がりを持って、積極的に取り組んでいるからです。もっとこの取り組みについて携わりたいという思いから「高校生でもインターンを行うことは可能ですか?」と直談判し、7月からインターンシップを行っています。

これから行いたいこと

私は将来、食品ロスが無くせる社会に貢献したいです。具体的には、学生団体やインターンシップといった活動と、活動を通じてどんどん出てくる課題への問題分析及び改善に向けた新たな活動を起こし続けていく予定です。ここにおいて、食品ロスに対して個別具体的な視点も持ちつつも、広い視点から問題分析をしたいと考えています。そのため、寄稿を通じて様々な立場から食品ロスについてや問題意識を持つ皆様からの感想やご意見(欠けている視野がある、具体的な事情を知っている等)を頂き、より一層学びを深めていきたいと考えております。

[1] WWF

[2] https://www.upcycledfood.org/upcycled-food

[3] https://qulii.jp/event/27241/

[4] https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/161227_4-3.pdf

農林水産省:食品ロス及びリサイクルをめぐる情勢(令和5年6月時点)

井出留美さんの「パル通信」とは

世界180カ国で展開するグローバル食品企業と日本初のフードバンクの双方で広報責任者として勤務し、独立したジャーナリストの井出留美さんが、食品ロスや食関連のSDGs・サステナビリティに関する世界の最新情報から本質的なものを選りすぐり、本や映画も含めたここだけの情報をお伝えするニュースレターです。

<おすすめのポイント>

・食品ロスの正しい知識がつく

・サステナビリティ情報も配信中

・過去の記事も読み放題

・毎週届き、いつでも配信停止可能

・読みやすいデザイン

井出さんには、シェアシマの活動も応援していただいています。ご興味のある方は、以下のURLより他の記事もご覧ください。

https://iderumi.theletter.jp/

.jpg?fmg=webp&q=50&w=300&fit=max)