余剰食材が主役のアップサイクルフード、商品化モデルを長野から

食品ロス削減のための新たな試みとして、長野市で始まった「長野アップサイクル・フードプロジェクト」。余剰となった食品原料を活用し、新たな商品として生まれ変わらせるこのプロジェクトは、これまで光の当たってこなかった「食品製造段階のロスの削減」を実現できる、新しい商品開発の形です。今回は商品化に至るまでの過程をたどりながら、プロジェクトの意義や今後についてレポートします。【シェアシマinfo編集部】

ウエハースの端材がクラフトビールに

ほんのり甘くて苦み控えめの軽やかな味わいの「ペールエール」と、やさしい甘さと深いコクの余韻が心地よい「アルト」。ともに見た目は本格的なクラフトビールそのものですが、この2種類、実は“普通の”クラフトビールではないんです。

実はこのビールでは、長野県内のウエハース工場で毎日出てしまう「端材」を原材料に使っています。端材とは、食品材料を型に沿って切り出した際に生じる余分な切れ端や、割れたり欠けたりした物の総称のことです。こうした端材は、通常、製造段階で廃棄されてしまうので、私たちの目には見えない食品ロスとなっています。

製造を担う株式会社Beer the First(横浜市)によると、ウエハースがクラフトビールに生まれ変わる製造工程はこうです。まず、ウエハースの端材を粉砕し、お湯を加えて糖化させて煮沸します。次に、冷却の際に酵母を加えて発酵させます。そして、貯蔵タンクで熟成させれば、約6週間後にビールが完成します。

このビールでは、通常であれば麦を使用する原料のうちの10%をウエハースの端材で代用しています。これにより毎日10キロ発生している端材の一部が、「環境に優しい」という付加価値をもった新しい商品として販売できるようになります。

自治体と地元企業で食ロス解決を

「信都ご縁エール」と名付けられ、今年2月に発売されたこのビールは、長野市の産学官金の連携組織「NAGANOスマートシティコミッション(※1、NASC)」のプロジェクトから生まれました。食品の製造、流通、販売に関わる長野市の企業が一堂に介し、「食品製造段階のロス」をどうしたらなくせるかに向き合う、新しい取り組みです。

食品ロス削減に対する関心は高まっていて、家庭や小売、外食分野での対策は目を見張るものがあります。ところが、全国523万トンの食品廃棄のうち、食品製造業が23.9%を占めていて(※2)、まだ解決策が見つけられていないのが実情です。

長野市のプロジェクトで中心的な役割を担ったのは、ICS-net株式会社(長野市)です。「シェアシマ」という食品原料のデータベースをウェブ上につくり、食品メーカーの開発・研究担当者が原料を検索するサービスを提供しています。「シェアシマ」という名前は「その食品原料の情報を、“シェアしま”せんか」に由来しています。

全国区の食品企業から地元の大学まで組織の垣根を越えて集まったプロジェクトでは、未利用の原料情報を共有するシステム構築を目指しました。

(※1)NAGANOスマートシティコミッションとは:2030年のサーキュラーシティNAGANO実現を目標とし、長野市を中心とし地域内外の事業者、団体、大学等高等教育機関、金融機関、行政機関等が参画する団体で、長野市発の新産業の創出と、地域課題の解決に向け活動しています。

(※2)農林水産省による2021(令和3)年度の調べ

未利用原料の“発見”から商品化へとつなぐ

製造段階の未利用原料の情報は、自治体はおろか、どのメーカーも持ち合わせていないのが実情です。対面・遠隔の会議を重ねても身のある情報は集まらず、プロジェクトのコアメンバーが、食品工場や直売所を実際に訪ねて状況を聞き取りました。

分かったのは、食品工場ではなるべく廃棄が出ないように、できる限りの努力をしているということ。産業廃棄物として処理するには安くないコストがかかるため、廃棄物を減らすための企業が努めることは、ある意味当然のことではあります。

一方で、気になる実態も見えてきました。当初私たちが想定していたのは、何らかの事情で商品化できず、廃棄されてしまう原料の存在です。しかし、実際には、果実の搾りかすや皮などの「残渣」や、食品を加工する際に出る「端材」も、まだ食べられるのに捨てられてしまうケースがあるということです。

プロジェクトの中で「発見」し、クラフトビールの原材料という新しい役割を与えたウエハースも、これに該当する「見えない食品ロス」でした。

コアメンバーとしてプロジェクトに参加し、ウエハースを原料として提供した株式会社タカチホ(長野市)の久保田一臣社長も、「プロジェクトが観光みやげ品の新しい在り方を考える良いきっかけになった」とし、「地方の食品製造メーカーでは同様の課題を抱える企業が数多くある。この取り組みが、彼らの課題に訴求する先行事例となればいい」と話していました。

アップサイクルで「地方再生」を

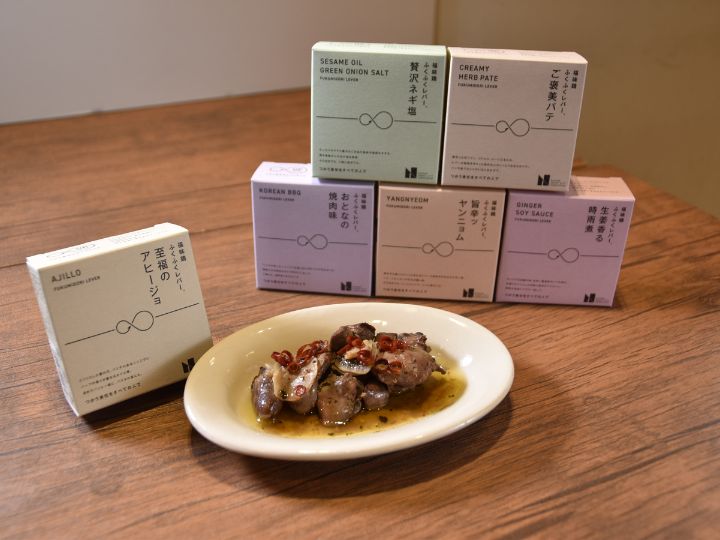

出来上がったビールは、未利用のレバー・ハツを使用した缶詰シリーズ「ふくふくレバー」と共に、「長野アップサイクル・フード」として限定販売されています。

あえて「長野」をブランド名に冠した理由を、ICS-netの小池祥悟代表はこう語ります。「いくら余っているからといって、長野から北海道へ原料を持っていったら、サステナブルな社会は作れない。まずは長野から、このモデルを確立し、全国のスタンダードにしたいんです」。

食品原料のデータベース「シェアシマ」は、未利用原料を集めた特集ページを公開しています。ここに掲載されている商品はすべて、アップサイクルの原石です。

「長野の次に、『静岡アップサイクル・フード』があってもいいし、『高知アップサイクル・フード」』ができてもいい」(小池代表)。そうやって地域で行き場を失っている食品原料に新たな命が吹き込まれ、食品事業者や一次生産者の収入増につながる社会を見据えて、動き出しています。

関連記事:食品を捨てない社会へ:シェアシマにしかできないアップサイクル事業とは

.jpg?fmg=webp&q=50&w=300&fit=max)