「捨てる」から「活かす」へ シェアシマが描く、食品業界の未来とは【社長コラム#3】

前回の記事を読む:米価は上がっても農家はラクにならない、中山間地の稲作事情【社長コラム#2】

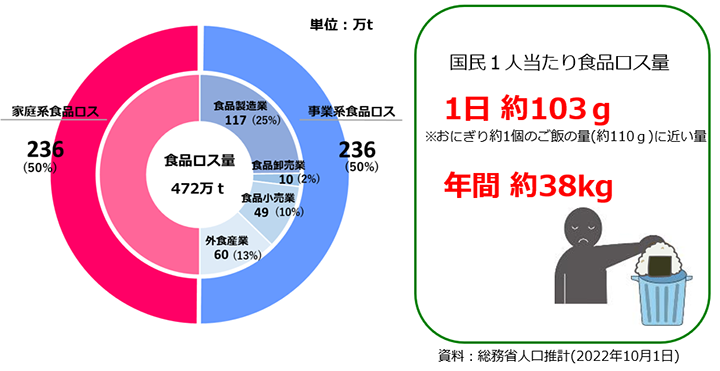

食品ロスと聞くと、小売店や飲食店における売れ残りや食べ残しを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、食品が私たちの口に届くまでの工程には、製造段階でも大量の原料が廃棄されているという事実があります。品質基準に合わない、加工の都合で余ってしまうといった理由で、行き場を失う原材料は少なくありません。こうした問題を解決しようと、食品メーカー間のプラットフォーム「シェアシマ」が誕生しました。

シェアシマを活用した食品ロス削減の挑戦

シェアシマが目指すのは、製造過程で生じる余剰原料を「捨てる」から「活かす」に変えることです。

具体的には、原料を廃棄しているメーカー同士が情報を共有し、互いに活用可能なものがあれば二次利用を促進する仕組みを構築することを目標としています。理想的には、あるメーカーで余った原料が、別のメーカーの新商品開発や既存商品の材料として生まれ変わるーー、そんな循環を生み出す場になるはずでした。

ところが、実際に運用を始めてみると、いくつもの壁が立ちはだかりました。まず、各社は独自の製造ラインや品質基準を持っており、自社の規格から外れた原料を「売りに出す」こと自体にためらいがあるのです。企業イメージやブランド保護の観点から、市場に出せない理由も少なくありません。また、受け入れる側のメーカーとしても、安全性や加工の相性を考慮する必要があり、気軽に活用できるわけではありませんでした。

さらに、食品業界では各社のレシピや生産スケジュールが複雑に組まれているため、原料が余るタイミングや数量もバラバラです。必要な時に、必要な量だけ流通させるには、徹底した情報共有が欠かせません。しかし、競合企業同士でのデータ公開には慎重な姿勢が根強く、スムーズな連携が難しい現状が浮き彫りになりました。

長野市との協業プロジェクトの発足

こうした課題に直面する中、シェアシマにとって大きな一歩となったのが、2022年に長野市と共同で立ち上げた未利用原料活用プロジェクトです。この取り組みでは、地元の食品メーカーをはじめ、卸、流通・小売などが一堂に会し、端材や未利用原料などの情報を集積し、新たな加工品を生み出す道を模索しました。もちろん、課題は多くありましたが、一定の成果にはつながりました。

例えば、当時コロナ禍の影響で行き場を失っていた信州ブランド鶏のレバーとハツの活用です。この廃棄している現状をプロジェクトを通して知り、原料自体の安全性や品質について客観的な検証を行った結果、商品化を実現できました。参加した企業の皆さんも、市のバックアップがあることで不安が軽減され、協力的に商品化・販売まで取り組むことができました。

このプロジェクトは、シェアシマが初めて「食品ロス削減を具体的に実現した」事例として、業界内でも注目を集めました。もちろん、すべての問題が一気に解決されたわけではありませんが、規格外品や余剰原料が「廃棄されるもの」から「新たな価値を生む資源」へと転換できる可能性を示した点で、大きな意味を持ちます。

また、長野市との協力を通じて、自治体との連携方法が明確になり、行政支援を含めた枠組みづくりのヒントも得ることができました。

関連:「長野アップサイクル・フード」のWEBページはこちら >

食品ロス削減の課題は続く

長野市との協業を経て、自社内に少しずつノウハウが蓄積され、企業や行政との取り組みが徐々に進展しています。

2023年には、宝島社との「古米の米粉活用」、2024年には同じく宝島社との「ホエー活用プロジェクト」、そして、静岡県との協業などがあります。

とはいえ、この実績を全国規模に展開するには、まだ多くの課題が残っています。企業や自治体の間で信頼関係を築くこと、情報共有のためのプラットフォームを安定稼働させること、さらに法的な安全基準や表示ルールとの整合性を検討する必要があります。それでも、このプロジェクトの経験から得たノウハウは、シェアシマが今後成長していく上で欠かせない土台となると考えています。

関連記事:リンネルが挑む食品開発:シェアシマとのコラボレーションが生み出す未来像

関連記事:静岡県内食品関連事業者100名超が参加!大盛況となった未利用食材活用セミナー&交流会

プロジェクトを通して

食品ロス削減は、一社だけの努力で実現できるものではありません。さまざまな企業や自治体、そして消費者が「もったいない」を「もっと活かそう」に変えていくためには、シェアシマのような受け皿が必要不可欠です。特に、原料廃棄という課題は表に出にくい問題でありながら、大量のロスを生む原因でもあります。だからこそ、プラットフォームを通じて当事者同士のマッチングを進め、各社が自分たちの可能性を再発見できるような場をつくり続けることが重要です。

これからも、各メーカーの余剰原料を一つでも多く「捨てるもの」から「活かすもの」に変えていくために、シェアシマは進化を続けます。製造工程の見直しやデータの共有、自治体との協働など、取り組むべき課題は山積みです。しかし、企業も自治体も「試してみよう」と前進する意欲が高まっており、この連鎖が全国各地へ広がることでフードロス削減の新しいスタンダードが生まれていくと確信しております。

次回の記事を読む:食品業界の開発環境をもっと自由に—シェアシマが目指す未来【社長コラム#4】

小池祥悟プロフィール

食品メーカーに約20年勤務し、商品企画、開発、営業、品質管理、原料調達、新規事業、海外取引に至るまで、食品開発に関わるあらゆる業務を経験。労働生産性の低い食品開発のスキームは、深刻な問題であり、進まない業界の構造変革には、デジタル化、情報のオープン化と一元化が必要であると考え、 ICS-net株式会社(シェアシマ事業運営)を創業。食品開発にフォーカスしたWebプラットフォームの構築に邁進している。

お問い合わせ

原料の調達や食品OEM、販路拡大などの食品開発にまつわるお困りごとがございましたら、ぜひシェアシマにご相談ください。

シェアシマ編集部

シェアシマ編集部

食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。