.png?fmg=webp&q=50&w=1200&fit=max)

米価は上がっても農家はラクにならない、中山間地の稲作事情【社長コラム#2】

前回の記事を読む:シェアシマ小池、コラムはじめます【社長コラム#1】

私の今の住まいは、長野県長野市の中山間地に位置しています。

中山間地に広がる田畑での米作りは、機械化が進む現代においても、いまだに手作業や重労働が残る世界です。高齢化や後継者不足など、地方の農業が抱える課題を見据えながら「これからの稲作と地域の未来」について、お話できればと思います。

関連記事:米高騰はいつまで続く?原因と政府の取り組みをわかりやすく解説!

受け継がれる農地と変化する米作り

我が家の農地は、長野県長野市の中山間地にあります。約10反の広さを持つこの土地には、栗の木が多く、それ以外に、きゅうりやトマトなどのハウス、夏はナス、冬は白菜などを収穫する畑、そして稲作。稲作については一反程度なので、決して広大な土地での稲作ではありません。

また、山あいのため急傾斜が多く、大型の農機を導入しづらい場所であるがゆえに、唯一の農機具は、運搬具や耕運機などです。

かつて、稲作は人の手がすべてを支えていたのは周知のとおりです。田起こしから田植え、稲刈り、脱穀にいたるまで、多くの時間と労力を要していました。今では機械化が進み、農家の負担は大きく軽減されましたが、傾斜地や小規模な田畑では、機械だけに頼れないのが現状です。

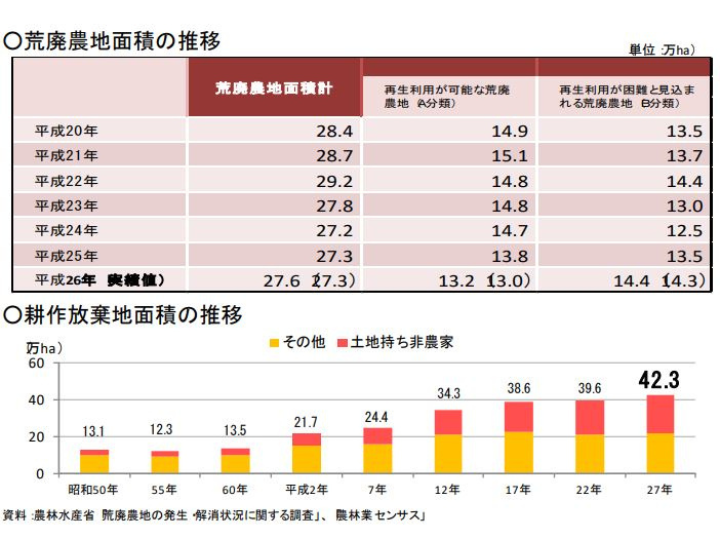

さらに、中山間地の稲作には「景観を守る」というもう一つの使命があります。山々に囲まれた棚田の風景は、その地域ならではの文化や観光資源としても大切です。しかし、現実はそう美しい話ばかりではなく、稲作をしなくなった荒廃地が広がる事で、害獣である「いのしし」や「鹿」、なかには「熊」などが増え続け、近くの田んぼを荒らす事も多々あります。

そのため、稲作を続けなくなったとしても、近所の皆さんの田んぼにご迷惑をおかけしない事を目的に、田んぼの草刈りなどの作業をしなくてはならないのが現状です。

もちろん、これらの土地を再生利用する動きも年々広がっていることも事実です。農地バンクを通じた貸し出し制度の整備や、企業の農業参入、スマート農業技術の活用などにより、荒廃農地の再活用も一方で進んでいます。

米価の高騰と生産者の現状

近年、米の価格が高騰しているというニュースを耳にする機会が増えました。消費者にとっては家計への負担が大きくなる一方、生産者にとってはどうなのでしょうか。一見すると「米価が上昇すれば収益が増える」と考えがちですが、農業経営の実態はそう単純ではありません。

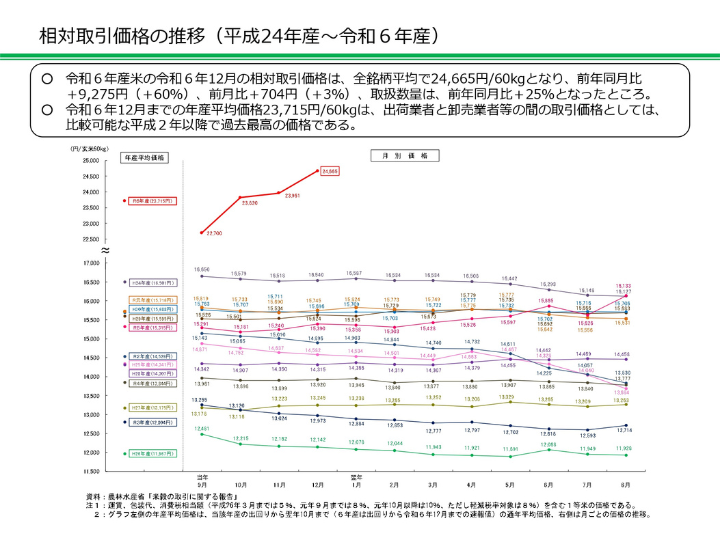

引用:農林水産省 米の相対取引価格・数量、契約・販売状況、民間在庫の推移等資料「米の相対取引価格の推移(平成24年産〜令和6年産)」

まず、稲作には種もみや肥料、農薬、さらには農機具のメンテナンス費用といった多くのコストがかかります。米価が上昇しても、これらのコスト増が収益を圧迫し、生産者の手取りが必ずしも増えるわけではありません。特に、中山間地の小規模農家では、大規模農家に比べて効率が悪く、収量も限られてしまいます。

また、高齢化や後継者不足の問題も無視できません。急な斜面の田んぼでは、機械を使って作業するにも限度があり、年齢的な負担の大きさから「いつまで続けられるだろうか」と不安を抱える農家も多く存在します。米価の高騰が一時的に生産者を潤したとしても、こうした構造的な問題を解決しない限り、地域の農業が健全に存続していくのは難しいと考えています。

持続可能な米作り

では、私たちはこの現状をどのように受け止め、どう行動していくべきなのでしょうか。

まずは、消費者の皆さんに「米作りの現場を知っていただく」ことが欠かせません。例えば、中山間地では険しい地形の中で、どのような手間やコストをかけ、どんな想いでお米を育てているのかなど、理解してもらうことで、「米の値段」だけでは測れない価値が共有されると考えています。

一方で、生産者側もできる限りの工夫をする事が必要と考えています。例えば、ドローンなどの新技術を活用した農薬散布や管理の効率化、消費者と直接つながるオンライン販売や情報発信の強化など、それぞれの地域や特性に合った方法を模索する事も大切だと思います。とはいえ、そんなに簡単ではない事も重々承知しておりますが…。

その中で、私たちシェアシマは、アグリテックやフードテックといったスタートアップの皆さんと多く接する機会があるため、新しい技術や先進的な取り組みなどを、多くの生産者の皆さんに情報として届けられるメディアになりたいと考えています。また、消費者の皆さんに向けて、生産者の努力や技術が伝わるようなメディアになりたいと考えています。

シェアシマがメディアとしてできること

持続可能な社会の実現には、生産者と消費者が互いを支え合う関係づくりが欠かせません。

特に日本は、歴史ある農耕民族であり、手間ひまをかけて育てられた農産物などの一次産品には、自然の恵みと伝統の知恵が詰まっています。

そして、米のみならず、家業を継いで農業を続ける生産者、新規就農者、畜産業、漁業など一次生産者の皆さんや、それを活用して加工を行う二次産業の企業の皆さん。さらには、その生産品などを活用する食品メーカーの皆さん。

こういった、一連のサプライチェーンに携わる皆さまには、各地にある特産品や、ストーリーのある新商品開発など、我々シェアシマを活用いただく事、このネットワークを構築していく事が、弊社の存在意義と考えています。

次回の記事を読む:「捨てる」から「活かす」へ シェアシマが描く、食品業界の未来とは【社長コラム#3】

小池祥悟プロフィール

食品メーカーに約20年勤務し、商品企画、開発、営業、品質管理、原料調達、新規事業、海外取引に至るまで、食品開発に関わるあらゆる業務を経験。労働生産性の低い食品開発のスキームは、深刻な問題であり、進まない業界の構造変革には、デジタル化、情報のオープン化と一元化が必要であると考え、 ICS-net株式会社(シェアシマ事業運営)を創業。食品開発にフォーカスしたWebプラットフォームの構築に邁進している。

お問い合わせ

原料の調達や食品OEM、販路拡大などの食品開発にまつわるお困りごとがございましたら、ぜひシェアシマにご相談ください。

シェアシマ編集部

シェアシマ編集部

食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。