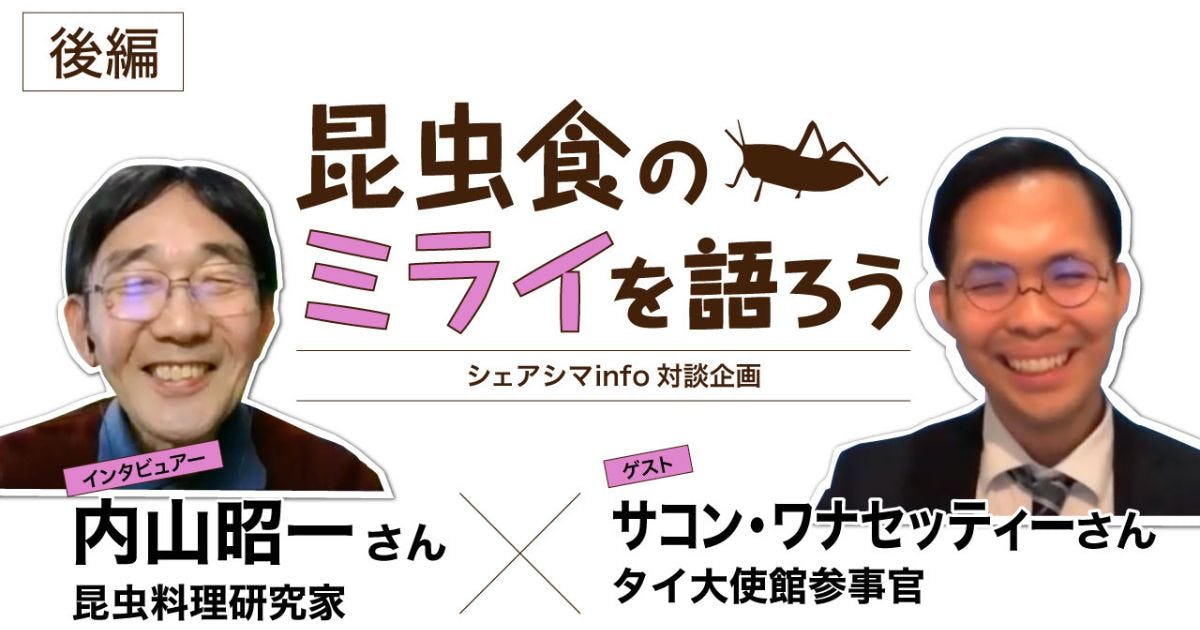

昆虫食のミライを語ろうvol.2後編【ゲスト:サコン・ワナセッティーさん(タイ王国大使館農務担当官事務所参事官(農務担当)】

前編はこちらから:昆虫食のミライを語ろうvol.2前編【ゲスト:サコン・ワナセッティーさん(タイ王国大使館農務担当官事務所参事官(農務担当))】

昆虫食は「奇食」「物好き」「一部地域の食文化」として特殊性をもって語られてきました。それが2013年、FAO(国際連合食糧農業機関)の報告を機に、昆虫は急増する世界人口を支える「タンパク源=食料」としてみなされるようになり、もっとカジュアルかつポジティブに「昆虫を食べよう」という流れが日本でも一気に広がっています。<br>「かつて宇宙食といえば誰もが錠剤を想像していたが、今や宇宙ステーションでもおいしい食事ができるというイメージが定着した」と話すのは、昆虫料理研究家の内山昭一さん。昆虫食も「グロテスク」「おいしくない」という印象を脱却し、もっと身近に感じてもらいたいーー。そんな流れをつくっていくために、個性豊かなゲストを迎えて「昆虫食のミライ」を語ります。

【タイの昆虫食の主な輸出先は】

内山)主な輸出先はEUが多いのでしょうか?

サコン)タイの総務省の統計を見てみると、一昨年の合計で600トンを輸出していて、内訳をみると約5割、つまり半分くらいがカンボジアです。2番目がアメリカで3割、3番目が日本で1割。その他がミャンマーと香港になってます。昆虫食の難しいところは、割と新しい商品でまだ統計などが追いついてないところです。細かい情報はないんですが、昆虫の姿を残したままのものもあれば、コオロギパウダーのような高度な加工品という形で出している場合もあります。

内山)カンボジアは今でも昆虫食が盛んだと思うんですよね。需要が高くて国内の供給だけでは間に合っていないんでしょうか?

サコン)タイ東北部の隣がラオス、ちょっと下に行けばカンボジアという地理関係になっています。島国ではなく陸続きであり、食文化も共通していることからすると、カンボジアでも昆虫を食べる習慣はあると思います。

内山)ラオスへの輸出はどうですか?

サコン)東北部のことをイサーン地方と呼びますが、イサーン料理とラオス料理はすごく近い。一緒といってもいいくらい似ているので、ラオスの方が昆虫を食べているって言われても僕は驚かないですね。

内山)非常に辛い料理ですよね。

サコン)東北部は酸っぱくて辛い味ですね。

内山)そうですよね。僕も1月に行って、非常に辛くてですね。辛くないのを頼んでも、辛いんですよね(笑)。ですから普通に頼むとものすごく辛いと思うんですけど、サコンさんは全然平気なんですね?

サコン)それが僕は辛いのが苦手なんですよ(笑)。でも皆さんと基準が違うので、内山先生がダメでも僕は大丈夫なものもあるかもしれません。ただ僕は普通のタイ人と比べれば、辛いのは苦手な方です。

内山)サコンさんと僕は意外と味の好みが合いそうな感じがしますね。僕の今までの認識だと、2013年以降、EUで非常に昆虫食が盛り上がっていて、EUの中で新規食品として昆虫食を流通させていこうという動きがあり、昆虫の中でもコオロギをタイの工場で粉末にして輸入し、パンなどの製品にしていくという流れがあったと聞いています。それでEUが量的に一番多いのかなと思っていたんですが、やはりまだまだカンボジアという身近なところで需要がたくさんあるということなんですね。

サコン)先ほど申し上げた600トンというのは一昨年のデータで、これには続きがあって、伸び率は年98%なんですよ。ですのでだいぶ全体量も増えているはずですし、もしかしたら輸出先も変わっているかもしれません。ヨーロッパの方でコオロギパウダーが注目されているのは確かで、タイの業者もヨーロッパを視野に入れてます。EUで販売するにはノベルフード、新規食品の認証を取得しないといけないんですが、タイは昆虫食について認証を取得済みです。タイ政府としてはEUをすごく重要なマーケットと意識していますね。

内山)EUへの輸出もこれからどんどん伸びていきそうですね。そして、日本が1割ですが、日本もコオロギがメインなんですか?

サコン)日本は恐らくコオロギがメインなんですけど、コオロギのパウダー以外も結構入ってきています。昆虫の姿をそのまま残したものもたくさんあって、最近では見る機会も増えたんじゃないかと僕は思いますね。

内山)製品化されて、自動販売機などでも売られていますよね。そういったものの中ではタイ産、タイで作られた商品が非常に多いと思います。バンコク近辺の会社が作っているんでしょうか?

サコン)恐らく本社がバンコク近辺だと思います。ただ昆虫の形を残したままの製品は珍しい昆虫も多いので、もしかしたらバンコクではなく少し離れたところで作っている可能性も充分に考えられます。

内山)サゴワームなんかも結構タイから来ていると聞いてます。

サコン)サゴワームに関しては、どちらかというと西部、南部の方に多いんですよね。昆虫食で食べる昆虫は、言い方を変えるとそこら辺に生息している害虫でもあります。サゴワームも最近ではあちこちで作っていると思いますが、もともとは西部から南部にいるというイメージです。暑い地方の虫で、よくヤシの木にくっついていたりします。

内山)ヤシの木の中の芯を食べて枯らしてしまう害虫でもあるわけですね。ヤシの木からは油を取っていて、木を切って油をとって放っておくとそこにサゴワームが卵を産んで、それが2、3か月くらいで食べごろになって、それを採集して食べると。養殖をされているところも出てきているみたいですが、サコンさんはサゴワームを食べたことはありますか?

サコン)あります。ミルキーで美味しかったです。油で揚げたものかな、友人からもらったものが乾燥していたので、おそらく揚げてあったんじゃないかと。

内山)サゴワームは最近、日本の昆虫食界隈でも結構注目されていますね。日本に輸入されるものは冷凍されていて、来るまでに結構時間がたってしまっていて解凍すると非常に水っぽくなってしまって旨味が減ってしまいます。8月にサゴワームの養殖を頑張ってやっているラオスに行って、活きのいいやつをいただいたら、これが本当に美味しかったですね。この美味しさを維持したまま日本に持って来れたらかなり需要があるんじゃないかな。大きいからすごく食べ応えもあるし、見た感じもわれわれにとってみればすごく良い(笑)。

サコン)もともとの食べ方はだいたい炒め物にしてるみたいですね。

内山)串に刺して焼いたりすることもあるみたいですよ。外側の皮がパリパリで、中がジューシーでクリーミーで、余分な脂も結構落ちるので、すごく美味しいねっていうのが一般的な大方の評価ですね。

【若者が活躍するタイの昆虫食産業】

内山)タイはこれからの昆虫食の希望の星なんじゃないかと思います。サコンさんにも頑張っていただいて、日本でバンバン虫を売ってほしいですね。

サコン)それこそ、内山先生のお力を借りたいくらいです。

内山)お互いに協力し合って売っていきたいですね。そういう意味では、若い人たちに入っていただくことが、これからの将来のためにも非常に大事だと思うんですが、タイでは若い人の参加は増えてきている感じでしょうか?

サコン)最近目覚ましい成長を成し遂げた、近代化した昆虫食産業は結構若い人が多いです。年の伸び率が98%くらいなので、いろんな人が興味を持つようになったんですね。昆虫食に興味を持つ人は、機械のある業者さんもおそらく40代くらいだと思います。特に最近はいろんな企業さん、会社さんが生まれて、一人で戦うよりは皆で集まって協会を作って一緒に頑張っていきましょう、タイ国内マーケットはもちろん海外も狙っていきましょうということで、3月までにはタイ昆虫食産業協会というのができる予定です。

内山)何社くらい参加するんですか?

サコン)まだ準備してる段階で公表されてないんですけども、聞いた話ですと結構多いみたいですね。昨年3月のFOODEX(国際食品・飲料展)にタイのブリケット社に出てもらったんですけど、このブリケット社の方が今度できるタイ昆虫食産業協会の初代会長を務めることになっています。この方と話してみると、すごくやる気があって、何にでも挑戦してみたいという意欲を感じました。

内山)僕もバンコクでブリケット社のハンバーガーのお店に寄って、コオロギを使った商品を食べて美味しかったです。「昆虫未来食」というテーマを掲げていました。ああいう形のお店はバンコクにはブリケット社だけではなくて他にもあるんですか?

サコン)コオロギパウダーや虫を揚げたものを袋詰めして売ってるところは多いんですけども、昆虫食専門のレストランはまだそんなにたくさんはないと思います。内山先生が訪問したお店はすごくきれいで、新しくてできたばっかりというイメージがあったと思うんですが、そういったお店の数はまだあまり多くないと思います。ただ、増える傾向はありますね。

内山)昆虫食産業協会ができれば、それが一つの始まりということで、それをきっかけにいろんなお店ができるのかなと思って、すごく期待しています。

サコン)地元の人がもちろん通ってますし、海外から来ている観光客もそこを狙って行くこともあると聞いています。タイに来る人はタイ料理を好んでくださる方が多いんですけれど、トムヤムクンだけではなく、新しい料理にも挑戦してみたいということになれば、昆虫食レストランに行くこともあるかもしれませんね。

内山)それと同時に、東北部で継承されている昆虫そのものが食材となっている伝統的な昆虫食というのも、なくなってほしくないなと強く思います。コオロギだけじゃなくていろんな昆虫食材の持つ食感とか味とか、タガメをはじめそれぞれに特徴があるじゃないですか。そういう特徴を生かした多様な昆虫食の実験場みたいな感じにタイがなっていくと、いろんな昆虫食が広がる可能性が出てくると思うんですよね。ぜひコオロギだけじゃなくて、もっといろんなものを取り上げて調理法や栄養についても紹介していただいて、昆虫食をリードしていってくだされば、昆虫食の未来はすごく明るいんじゃないかと思います。

【昆虫食で日本に期待したいことは】

内山)日本で昆虫食を扱う企業も、スタートアップ企業が圧倒的に多いです。若い人が起業していろんな可能性を模索しているという段階なので、もっとタイと日本の昆虫食企業が交流できるような場ができると面白いんじゃないかなと思っています。

サコン)やはり昆虫というのは見た目で敬遠する人が多いと思うんです。そういう意味では、われわれタイ人からすると昔から見ている光景なので、食べなくてもすごく嫌だっていう人は比較的少なく、昆虫に慣れてるというところがあるのだと思います。コオロギパウダーは見た目という課題は克服してますので、ウケがいいんじゃないでしょうか。ただ一つの食文化として、虫の形のままの昆虫食も維持してほしいというのは、僕も同じ考えです。

内山)世界的にはコオロギの養殖がメインで、とにかく粉にしてハードルを下げてできるだけたくさん食べてもらって、価格を下げて普及させていこうっていうのが今の世界的な趨勢だと思います。日本でも2つに分かれていて、グリラスという徳島の会社は養殖にかなり力を入れていて、新しい昆虫食っていうのを目指しているところです。一方、タガメサイダーのTAKEOは国産、量的には少量のロットで地域ごとに異なる食べ物を与えて地域独自の味とか旨味とかを追求して、京都コオロギとかっていう地名にちなんだ名前を付けて特色を活かした昆虫食を目指していますね。この2つは両方とも非常に大事な昆虫食の進んでいく道だと思います。この両方がうまくかみ合って総合的に発展していくようなあり方が僕が望んでいる方向です。

タイも東北部にはちゃんと伝統的な昆虫食が残っていて、プラスしてバンコクの新しい昆虫食がうまくつながるようなタイ昆虫食産業協会になってほしいと思います。若い人の力っていうのはすごくエネルギーがありますし、とにかく元気で好奇心が旺盛っていうのがいいですよね。われわれも昆虫を食べる会を毎月やっているんですけれど、集まってくる人は20代、30代の方が圧倒的に多いです。そういった人たちがこれから昆虫食を進めていく原動力になるような気がしていますので、両国の交流が深まっていけば非常にいいと思っています。

サコン)タイは長年昆虫食をやってきたうえに早い段階から産業化したので、かなりノウハウが蓄積されていますが、内山先生がおっしゃったように日本の方はすごく発想力が豊かですよね。日本のアイデアとタイの今まで蓄積されたノウハウ、経験をうまく活かして、日本とタイが手を取り合って昆虫食を盛り上げていけたらなと思います。

内山)そういう意味ではサコンさんの役割って非常に重要ですね。シティーボーイでありながら、なおかつ昆虫食にも造詣が深く、2番目に食べたのが長野県だというのもありますし、ぜひ活躍して盛り上げていただければと思います。こちらも20年以上やっていていろんなつながりもありますので、協力しながら昆虫食をさらに進めていければいいなと思っています。ありがとうございました。

シェアシマ編集部

シェアシマ編集部

食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。