賞味期限表示に「おいしいめやす」、食品事業者への拡大に期待【権現前営農組合】

食品パッケージにおいて、期限表示の意味を消費者に正しく伝えることは、食品ロス削減のための有効な手立てです。三重県松阪市嬉野で「旬前耕房ごん豆」を運営する株式会社権現前営農組合では、このほど、製造・販売する一部の商品の賞味期限表示に「おいしいめやすです」という言葉を併記し、食品ロス削減の一歩に繋げる取り組みを始めました。

後述するニュースレター「パル通信」の記事を読んだことが表示改善に繋がったとのこと。

同社にお勤めで、活動の中心となった管理栄養士の松井順子さんに、賞味期限表記の変更までの背景とその想いについてお聞きしました。

食品ロス削減のための誰かの一歩に

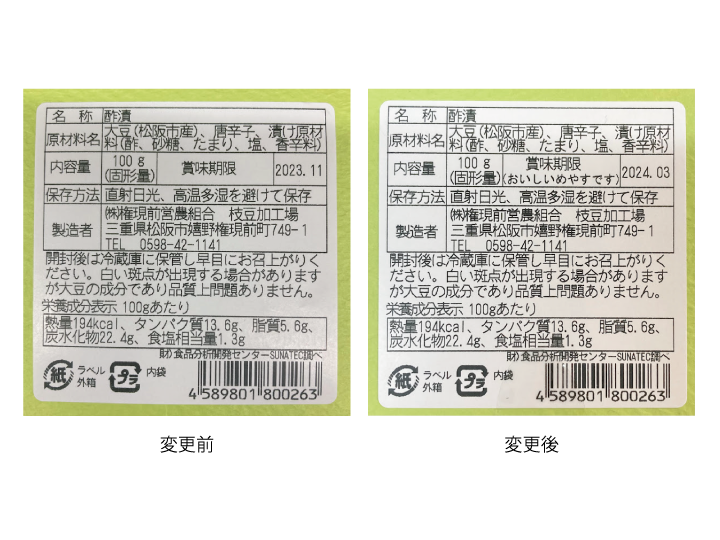

株式会社権現前営農組合では2023年10月、賞味期限の正しい意味を一般消費者により理解しやすく伝える工夫として、2023年9月に製造した「嬉野大豆のピクルス」一種において、商品ラベルの賞味期限表示に「おいしいめやすです」を併記しました。

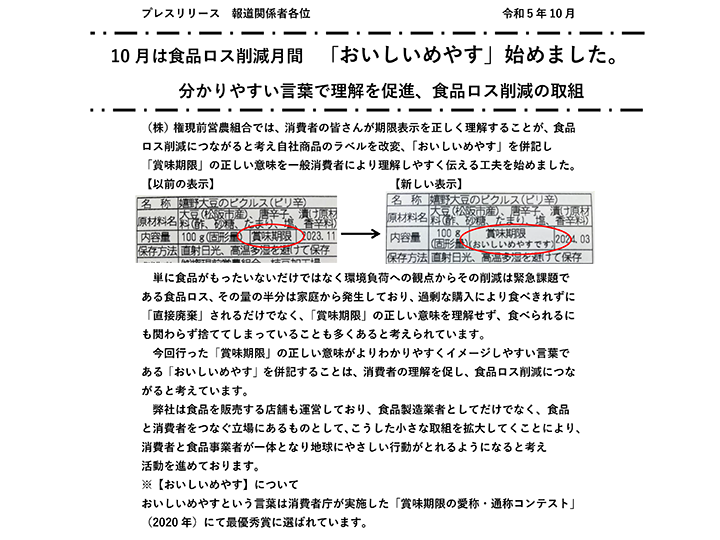

取り組みにあたっては、消費者庁の食品表示基準Q&A(※1)の情報を基に、保健所や県の担当者にも表示を見てもらうなど、周囲の理解も得ながら計画的に進めました。その上で、10月には、当月が食品ロス削減月間であることと共に、活動の経緯やラベル改変に込めた想いを書いたプレスリリースを作成するなど、広く情報発信することにも努めていらっしゃいます。

松井さんは、かねてより、店のお客様が棚の奥の商品(賞味期限の長い)に手を伸ばしたり、賞味期限に敏感になるあまり食品ロスが生じてしまう現状に課題を感じていました。2021年頃からは、国が提案する「てまえどり」を促すPOPや、地域のキャラクターを添えた手描きPOPなどを使って消費者に食品ロス削減を呼びかけてきました。しかし、思うような反応は得られなかったそうです。その一因として、消費者の期限表示に関する正しい理解が進んでいないこと、また、それが食品ロスに繋がっているということを学ぶ機会がないためではないかと考えました。

松井さんは、「この取り組みが、賞味期限の正しい理解に導く一助となってほしい。そして、食品ロス削減のための誰かの一歩に繋がれば嬉しい」と話します。

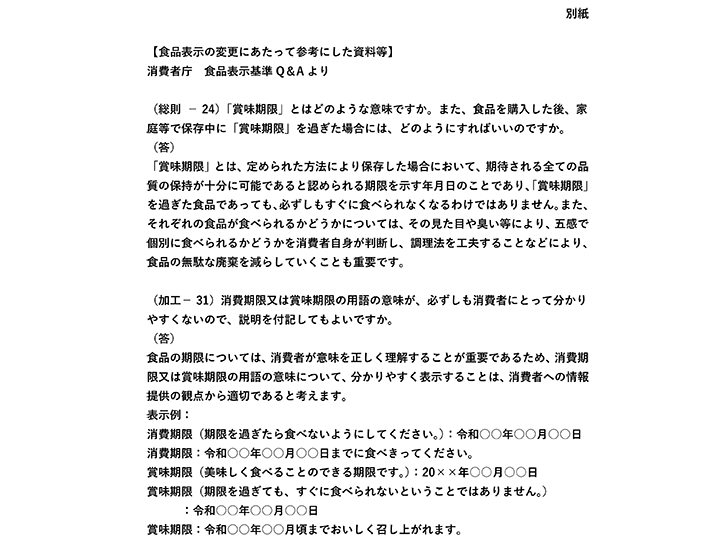

※1:食品表示基準Q&A

売り場で食品ロス削減を積極的に呼びかけている(ごん豆のインスタグラムより)

「おいしいめやす」を選んだわけ

プレスリリースにもあるように、「おいしいめやす」は、2020年に消費者庁が実施した「賞味期限の愛称・通称コンテスト」で最優秀賞に選ばれた言葉です。松井さんは、賞味期限に併記する言葉にこれを選んだ理由について、次のポイントを挙げています。

- 短い言葉でわかりやすい、伝わりやすいこと

- 消費者庁が選んだ言葉ならば、間違った理解に繋がりにくいと思ったこと

- 枠内にすっきりと収まる言葉であること

買い物をする時には、裏面までじっくりと見てもらえることは少なく、長い文章を添えてもかえって伝わるハードルを上げてしまうと考え、賞味期限の横にすっきりと収まるこの言葉を選んだそうです。

消費者庁では、期限表示の意味を正しく理解してもらうことを目的に、「おいしいめやす」を活用した普及啓発キャンペーンを2021年に実施しています(※2)。松井さんが参考にされた消費者庁の「食品表示基準Q&A」でも、消費期限や賞味期限の意味について分かりやすく表示することを推奨しています。しかし、未だ普及には至っていません。

こうした状況の中、松井さんの取り組みは、食品事業者が実践できる賞味期限表記の具体的な事例を示してくれています。

松井さんが参考にされた「食品表示基準Q&A」。プレスリリースより

※2 参考:https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_education_cms201_210129_01.pdf

もっと多くの事業者に広がってほしい

権現前集落の村づくりの拠点ともなっている「旬前耕房ごん豆」では、その土地の恵みを無駄なく美味しく食べてもらえるように商品化して販売しています。松井さんは、食品の生産から販売までに携わる立場として、自らが担う責任の重要性を感じています。

「私たちは、生産者と消費者の橋渡しをし、消費者と直接コミュニケーションを取れる立場にあります。消費者に対して、実生活で取り組めるような提案をしていきたい。そういう役割が食品事業者にはあると思っています。食品ロスが環境問題につながっていること、目先のことだけでなくその先のことにも目を向けられる人が増えたらいい。このような取り組みがもっと多くの事業者に広がっていくことを願っています」(松井さん)

食品ロス削減のための消費者啓発は、食品事業者に求められている重要な役割です。自社の商品でも期限表記の工夫を取り入れたいとお考えの方は、松井さんも参考にされた消費者庁の「食品表示基準Q&A」が役立ちます。ぜひ、一緒に取り組みを広めていきませんか。

デンマークでは、5年間で25%もの食品ロスを削減

松井さんは取材の中で、今回の取り組みのきっかけとなった、井出留美さんの『パル通信』の記事についても紹介してくれました。

記事では、デンマークでの取り組みを例に、牛乳パックの側面に、「賞味期限はめやす」であること、「目で見て、鼻でにおいを嗅いで、舌で味わって、大丈夫なら飲食可能」であることが表記されていること、賞味期限表示の横に「過ぎてもたいていの場合は飲食可能」と書かれていることなどを取り上げています。そして、このような取り組みを含めさまざまな施策により、5年間で25%もの食品ロスを減らしていることを伝えています。

井出留美さんの「パル通信」では、ごん豆の事例も紹介しています

シェアシマが松井さんへ取材をするきっかけとなった記事です。こちらも、ぜひご覧ください。

井出留美さんの「パル通信」とは

世界180カ国で展開するグローバル食品企業と日本初のフードバンクの双方で広報責任者として勤務し、独立したジャーナリストの井出留美さんが、食品ロスや食関連のSDGs・サステナビリティに関する世界の最新情報から本質的なものを選りすぐり、本や映画も含めたここだけの情報をお伝えするニュースレターです。

<おすすめのポイント>

- 食品ロスの正しい知識がつく

- サステナビリティ情報も配信中

- 過去の記事も読み放題

- 毎週届き、いつでも配信停止可能

- 読みやすいデザイン

井出さんには、シェアシマの活動も応援していただいています。ご興味のある方は、以下のURLより他の記事もご覧ください。

シェアシマ編集部

シェアシマ編集部

食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。