テクノロジーで食にイノベーションを!「フードテックビジネスコンテスト」|令和5年度受賞者のアイデアを一挙ご紹介

テクノロジーを活用した食の新産業創出を目指す「フードテック官民協議会」(事務局:農林水産省)は2024年2月3日(土)「未来を創る!フードテックビジネスコンテスト」の本選大会を、都内で開催しました。フードテックの認知度向上と新たなビジネスの創出が目的で、今回は二回目。会場では予選を通過した『アイデア部門5組・ビジネス部門7組』の計12組がプレゼンテーションを行いました。

食品原料のBtoBマーケットプレイスを創り出そうとする当社(ICS-net株式会社)は、当コンテストに協賛の立場で参加。最優秀賞・優秀賞を含む受賞者5名のアイデアを、シェアシマinfoにて特別にシェアします!

【アイデア部門・最優秀賞】循環型の施設園芸『棚田ポニックス』 遠崎 英史さん(株式会社プラントフォーム)

株式会社プラントフォームの遠崎英史さんは、サステナブルな施設園芸「アクアポニックス」の営業開発を担っています。今回は「アクアポニックス」と日本の原風景でもある「棚田」を掛け合わせたアイデアで最優秀賞を受賞しました。

『棚田ポニックス』とは

『棚田ポニックス』とは「棚田」を利用した「アクアポニックス」のことです。

アクアポニックスとは

「アクアポニックス」とは、水産養殖の「Aquaculture」と水耕栽培の「Hydroponics」からなる造語で、魚と植物を同じシステムで育てる新しい循環型農業です。

仕組みは

- 魚を養殖する

- 魚から出た排泄物を、バクテリアを通して植物の肥料に分解する

- その肥料を利用して植物を育てる

- 植物が水を浄化し、その水を魚の養殖に利用する

というもの。

つまり「循環型」の農法で、水を捨てない、換えない、そして農薬と化学肥料も必要としない、いわば水で行う有機栽培であり、サステナブルを体言する地球に優しいエコ農業とも言われています。

アクアポニックスは魚と植物を同じシステムで育て、同時に収穫することがで

『棚田ポニックス』とは

アクアポニックスでは、魚を育てる「養殖槽」、魚から出る排泄物を肥料に変える「ろ過槽」、作られた肥料で野菜を育てる「栽培槽」の3つの槽が必要となります。その3つの槽を、棚田を利用して運用するのが『棚田ポニックス』です。

棚田を利用する純粋なメリットとしては落差ある地形・良質な水源が挙げられますが、その他にも、放置された棚田を有効活用することで、これまで棚田が担っていた災害予防や景観などの役割を維持するというメリットもあります。

『棚田ポニックス』が解消を目指す3つの課題

『棚田ポニックス』は、以下3つの課題の解消を目指しています。

①人口高齢化問題

人口高齢化に伴い、働き手不足が深刻化している現代。従事者の平均年齢が70歳を超えている農業も例外ではなく、離農の増加やそれに伴う耕作放棄地が問題となっています。IoTで管理を行う『棚田ポニックス』は、少ない人数で多くの農地を管理することが可能なため人口減少への対策として有効です。

また、『棚田ポニックス』は地産地消の実現を目指しているため、今後大きな問題になるであろうドライバー問題にも貢献できると考えられます。

②食料安全保障問題

世界情勢が不安定な昨今、日本国内でも輸入食糧不足や価格の高騰などの影響が出てきています。食料自給率が低い日本にとっては、「食料の安定供給」は重要な課題と言えます。

IoTで管理し、気候に大きく影響されない『棚田ポニックス』は安定した栽培をすることが可能です。それにより、食料自給率の向上や野菜価格の安定化につながります。また、魚を養殖できるため、近年問題とされている漁獲量減少問題への対応策としても期待できます。

③環境温暖化、燃料問題

『棚田ポニックス』は、養殖している魚の排泄物をバクテリアが肥料に分解し、植物はそれを養分として成長します。そのため、無農薬・無化学肥料栽培が可能です。また、設備として太陽光発電を備えるため、環境にも配慮した農法と言えます。

『棚田ポニックス』のビジネスモデル

『棚田ポニックス』では「養殖槽」でチョウザメを、「栽培槽」で小麦の栽培を行うことをビジネスモデルとして提案します。

チョウザメをすすめる理由

決して安価ではない初期費用がかかる『棚田ポニックス』ですが、チョウザメは高級食材として有名なキャビアが獲れるため高い収益性が期待できます。また、チョウザメの身も食用として販売可能なため、初期費用の早期投資回収が可能です。

小麦をすすめる理由

主食でありながら輸入に頼りがちな小麦。その理由として、国内での生産量の少なさと価格の高さが挙げられます。『棚田ポニックス』で小麦の生産をすることで、国内の小麦の生産量の増加、それに伴う低価格での提供が期待できます。小麦の国内自給率を上げることで、食料の安定保障へ一歩近づくと考えられます。

関連URL:https://www.plantform.co.jp/

問い合わせ先:https://www.plantform.co.jp/contact/

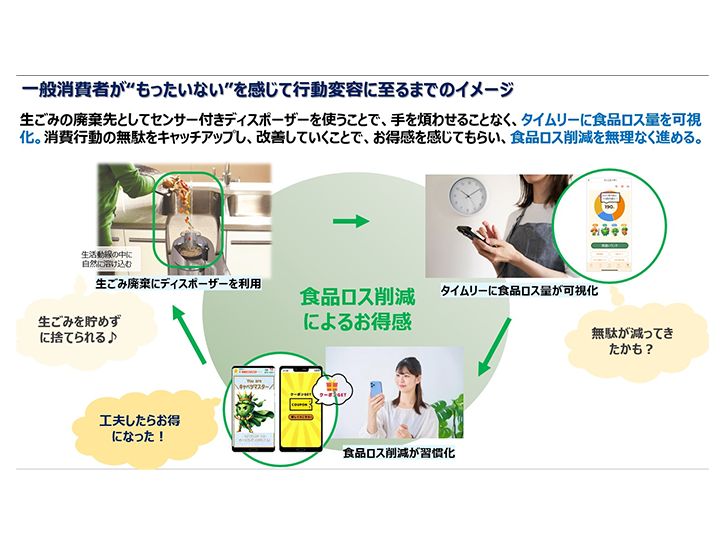

【アイデア部門・優秀賞】「もったいない文化×センサー技術×AI」による食品ロス問題解決 南 俊輔さん(グロービス経営大学院)

消費者庁に勤め食品ロスの削減に従事している南俊輔さん。今回は、家庭内の食品ロスに注目し『センサー付きディスポーザー』を提案し優秀賞を受賞しました。

「食品ロス問題」の現状

国内食品ロスの半分が家庭内

2021年の国連WFPの食糧支援量は年間440万(※1)トン。それに対し、日本国内での年間食品ロス量は523万トン(※2)に及ぶと言われています。そのロスの半数近くが家庭内で発生しており、その食品ロス量は、国民一人一日あたり「おにぎり一個分」です。

※1 国連世界食糧計画 (World Food Programme:WFP)2021年実績

※2 令和3年度推計(農林水産省・環境省)

「自分事」として捉えにくい現状

家庭内で半数近く発生している食品ロスですが、なかなか「自分事」として捉えにくい現状があります。その理由として以下の3つが挙げられます。

- 最新データが一昨年度前

- 世帯ごとのデータを取得しづらい

- 集計のデータにはアンケートによる推計の要素が介在

食品ロスを減らすためには、「自分事として捉えるためにはどうすればいいか」を考える必要があります。

「個人」に着目して食品ロスを削減する理由

一般的に食品メーカー・小売店などの企業は「経済的利潤の追求」と「環境・社会価値の追求」の両立には課題が多く、食品ロスの削減には多大な時間を要すると考えられています。

それに対し、個人で考えると「食品ロスの削減=可処分所得の増大」に直結するので、「個人」の行動を変える仕組みづくりが、食品ロス削減への近道だと考えられます。

個人の行動を変えるには、まずは食品ロス問題に「関心を持つ」ことが大切。そのために必要なのが【情報の鮮度・粒度・客観性】で、これらの条件を満たすために考えられたのが『センサー付きディスポーザー』です。

『センサー付きディスポーザー』とは

『センサー付きディスポーザー』は、名前の通り「センサーの付いたごみ箱」のことで以下の仕組みです。

- センサー付きディスポーザーに生ごみを廃棄

- センサーが【時間・見た目・硬さ・重さ】などのデータを取得

- AIが食材を分類し、ロス廃棄量を推定

- ロス廃棄量を金額に換算

つまり、『センサー付きディスポーザー』に生ごみを廃棄することで「いつ」「どのような状態の」「何を」「何円くらい」ロスしたかを可視化。可視化することで「もったいない」という気持ちを刺激し、食品ロスの削減につなげます。

『センサー付きディスポーザー』がもたらす可能性

食品ロスの削減を目的としている『センサー付きディスポーザー』で取得できるデータには他にも有用性があります。

(1)食品メーカーの商品開発やサービス改善

『センサー付きディスポーザー』では、これまで把握できなかった、より詳細な消費データを得ることができるため、食品メーカーの商品開発・マーケティング・サービスの改善に有用と考えられます。

【例】〇〇市の80代男性はサバや鮭を多く残す→内容量の少ない商品が受け入れられる可能性あり

(2)各自治体・関連省庁における業務効率化

これまでアナログ作業に頼っていた食品ロス量の集計ですが、『センサー付きディスポーザー』のデータを利用することで時間短縮・業務効率化につながると考えられます。

『センサー付きディスポーザー』を起点に、社会全体の食品ロス削減へ

『センサー付きディスポーザー』は、家庭内での食品ロスを削減することはもちろん、そのデータを活用することで、さらなる効果が期待できます。

例えば、食品メーカーの需要と供給のミスマッチを改善して事業系食品ロスを削減したり、行政が焦点を絞った具体的な施策ができたりなどです。『センサー付きディスポーザー』が普及することで社会全体の食品ロスの削減へとつながると考えられます。

【ビジネス部門・最優秀賞】プラットフォーム微生物「DSE」により、あらゆる環境で植物の生育を実現する 風岡 俊希さん(株式会社エンドファイト)

植物の根に共生する微生物の中には、植物と共生関係を築き、生育を促進する「エンドファイト」と呼ばれるものがあります。風岡さんは、今回、茨城大学と自社で研究開発しているエンドファイト『DSE』のプレゼンテーションを行い、最優秀賞を受賞しました。

『DSE』とは

『DSE』とは「Dark-septate endophyte」の略で、栄養の乏しい環境の森林土壌から分離・選抜した微生物です。土壌中でプラットフォームの役割を果たす微生物『DSE』には以下のような特長があります。

- 植物が吸収できない栄養素の吸収を促進し、環境ストレス・病害耐性の向上や、季節・気候などを問わずに花芽形成や果実形成を誘導できる

- 土壌の有機微生物とつながり、更に高い効果を植物に還元することができる

- ほぼすべての植物で利用が可能

- 量産コストが極めて低い

これらの特長から、『DSE』を利用することで、生育困難な条件下での植物の生育が可能となります。それだけでなく、育苗期間の短縮や、果実の形成数の増加、糖度の上昇などのメリットも得られます。

『DSE』の研究開発に取り組む背景

『DSE』の研究開発に取り組む背景にあるのは、過度な農薬や化学肥料の使用、農地開拓により世界規模で土壌劣化が起こっているという現実です。国連の発表によると、2024年世界において33%以上の土壌が劣化しており、その数値は2050年には90%以上になると言われています。

経営視点での『DSE』のメリット

劣化した土壌でも作物の生育が可能な『DSE』。農家の経営視点でもメリットが多いです。

【売上増加】

- 生育促進・病害抑制による「収穫量の増加」

- 通年での栽培による「収穫機会の増加」

- 土壌状態や環境条件に依存しないことによる「栽培可能土地面積の増加」

- 有機ブランド作物の展開による「高単価化」

- カーボンクレジットによる「新たな収益源」

【コスト削減】

- 化学肥料が不要となるため「肥料コストの削減」

- 田畑の管理負担の削減による「エネルギーコストの削減」

- 施肥・土壌管理負担削減による「人的コストの削減」

- 育苗時間短縮による「人的コストの削減」

『DSE』の優位性

微生物を利用した資材は他社からも出ていますが、『DSE』はストレス耐性・花芽形成促進など付与効果が多いこと、ほぼすべての農作物で利用が可能なこと、量産コストの点で優位性があるとの実証データがでています。

今後の展開

現在は、主に『DSE』を使った培土や苗の販売、企業・研究機関・自治体などとの共同実証・共同開発を行っています。また、農業の分野に限らず、土壌再生・森林再生などの分野でのプロジェクトも国内・海外で展開予定です。今後はDSEを中心とした技術ソリューションを企業へ提供することを通じ、環境事業想像のプラットフォーム企業となることを目指していくことを計画しています。

関連URL:https://endo-phyte.com/

問い合わせ先:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsrylar9HriM2xrwd9cyIUYN6YMuMJiz9xE4uxwh1y2Ney2g/viewform

【ビジネス部門・優秀賞】ハウスの可視化を加速する Sustagram Farm 山口 孝司さん(AGRIST株式会社)

ピーマン、キュウリの一大生産地、宮崎県に本社を持つAGRIST株式会社の山口さんは、自社開発した自動収穫ロボットを軸とした「儲かる農業モデル」の確立を目指しています。今回は、ハウスの可視化を加速する『Sustagram Farm』のプレゼンテーションを行い、優秀賞を受賞しました。

「儲かる農業モデル」とは

AGRIST株式会社が確立を目指す「儲かる農業モデル」とは、自社で開発した自動収穫ロボットを軸に、テクノロジーを活用して農業の生産性を向上し、収益性、再現性の高い農業を実現することです。

自動収穫ロボットとは

「儲かる農業モデル」の軸となる自動収穫ロボットは、人手不足で悩む地元農家との話し合いから誕生しました。AIロボットが収穫に適した野菜を判別し自動で収穫し、人の作業をサポートするというものです。

ピーマン、キュウリの自動収穫ロボットの開発を行い、現在キュウリの自動収穫ロボットが社会実装されています。

農家となり「儲かる農業モデル」を体現

AGRIST株式会社は、収益性、再現性の高い農業を実現するために、自動収穫ロボットに最適化されたビニールハウスの開発販売も行っています。ビニールハウスのエネルギーは再生可能エネルギーを利用するなどカーボンニュートラルな社会の実現にも貢献しています。

また、2022年からは農業生産法人を立ち上げ、農家としての活動を開始。就農1年目のフラグシップ農場では、宮崎県が指標としているピーマンの収穫量の1.5倍の収穫を実現しました。

新たな課題

1.5倍の収穫量を実現したものの、生産量が増えた分市場で買いたたかれ、売上がついていかないという課題が発生しました。その解決策として考えられたのが、自動収穫ロボットを軸とした「AI農業」。具体的には、生産側と需要側のデータを連携し、最適出荷を目指し収益の最大化を実現するという取り組みです。

自動収穫ロボットを利用した「AI農業」とは

これまでは定点観測でのデータ取得が主流でしたが、「AI農業」ではセンサーを取り付けた自動収穫ロボットがハウスの中を動き回り、細かいデータを取得します。そのデータにより環境整備や生育のばらつきを調整し、精度の高い収量予測を作ります。

これらのデータを需要側のデータと結びつけ、最適出荷を実現。最適出荷をすることで、収益の最大化が目指せることはもちろん、これまで小売店で出ていた食品ロスの削減も目指せます。

今後の展開

今後は、以下の要素を組み込んだ「Sustagram Farm」を「儲かる農業パッケージ」として販売していく予定です。

- 収穫の人手不足を解消する自動収穫ロボット

- スマート農業に最適化されたビニールハウス

- 病害虫の発生リスクが低い栽培技術

- 再現性の高い農業をアシストするデータ

関連URL:https://agrist.com/

問い合わせ先:https://agrist.com/contact

【審査員特別賞】未利用食品を新たな食品へと生まれ変わらせる”粉末技術” 中村 慎之祐さん(株式会社グリーンエース)

東京農工大学で6年間、食材粉末化の研究に携わっていた中村さん。今回は、その粉末技術を活用して企業とアップサイクル商品を開発する『totteoki』のプレゼンテーションを行い、審査員特別賞を受賞しました。

『totteoki』とは

近年、企業では「本来は捨てられるはずだったものを、新しい価値のあるものに生まれ変わらせる『アップサイクル商品』」に注目が集まっています。しかし、未利用食品に関するアップサイクル商品の開発には、以下のように、いくつもの課題があるのが現状です。

- 未利用食品の確保や保存が難しい

- 自社で商品開発を行った経験が少ないため、どんな商品にするか決めきれない

- 一次加工や商品製造・卸売など、あらゆる企業と連携しなければならない

『totteoki』は、企業が抱えるこれらの課題を、粉末技術と商品開発のノウハウで解決し、共にアップサイクル商品を作る取り組みです。例えば、生姜やごぼうの端材を利用したドレッシングや、獲れすぎたトマトとキャベツの芯を利用したふりかけなど。未利用食品を新たな商品へと生まれ変わらせ、食品ロスの削減を目指します。

『totteoki』が誇る粉末技術とは

『totteoki』のポイントは未利用食品を粉末化することです。食材の粉末化には、長期の保存や見た目の悪い食材の有効利用など、食品ロスの削減に貢献できる要素が多くあります。食品ロスの削減に効果的な粉末化ですが、従来の熱を利用した粉末化技術では、「色・香り・栄養」が大きく損なわれるという欠点がありました。

一方『totteoki』が誇る粉末技術は、風と熱を利用することで「色・香り・栄養」を大きく損なわずに粉末化が可能。例えばホウレンソウのビタミンAは他社粉末の217倍、トマトのビタミンCは109倍というデータがあります。また、風と熱を利用することで、従来より圧倒的に短時間での乾燥が可能です。

解決する課題

国内で発生する未利用食品は、農業の分野で171万トン、事業の分野で324万トンと言われています。これらの大量に発生する、もったいない食品をアップサイクル商品に生まれ変わらせるのが『totteoki』の取り組みです。『totteoki』が広がることで、食品ロスの削減が目指せます。

今後の展開

現在は、小売・外食を中心に展開している『totteoki』の活動。今後は、粉末技術をさらに磨き、用途開発を行うことでメーカーなど食品業界全体を巻き込んで、食品ロス削減を目指す予定です。

関連URL:https://greenase.jp/

問い合わせ先:https://greenase.jp/contact/

フードテック官民協議会の最新情報はこちらから

シェアシマ編集部

シェアシマ編集部

食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。