おコメでできたライスフィルムを利用!最も環境にやさしい米袋が誕生

地球環境に配慮して脱プラスチックの流れが強まる中、植物由来のバイオマス資源への注目度が高まっています。大阪市中央区の米袋等包材メーカー「株式会社マルタカ」は2022年10月、米を原料とする国産のバイオマスプラスチック「ライスレジン®」(※)を使用した「ライスフィルム米袋」の販売を開始しました。同社は、「ライスフィルム米袋を使用することは、お米の用途拡大につながり、日本の食文化や稲作農家の支援につながる」として新素材米袋の需要拡大に期待を寄せています。

国産の非食用米をアップサイクル、強度・コストはプラ並み

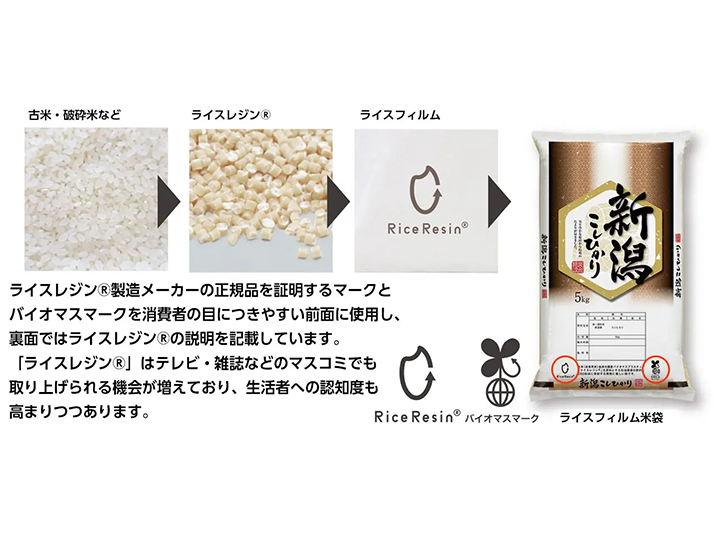

株式会社マルタカが新たに発売を開始した「ライスフィルム米袋」は、お米からできた100%国産のバイオマスプラスチック「ライスレジン®」を使用しています。

ライスレジンの原料となるのは、食用に適さない古米や、米加工メーカーなどで発生する破砕米、精米時に出る砕米など。飼料として使われることもなく廃棄されてきたお米です。バイオマスプラスチックの多くは、海外産のサトウキビやトウモロコシなどを主な原料としています。一方、ライスレジン®は米を原料としているため、製品化に至るまで一貫して国内生産することが可能です。海外情勢に左右されにくく安定供給が可能な上、食品ロス削減にも寄与するサステナブルな資源として期待が寄せられています。

ライスレジン®は、糊化させたお米に石油系樹脂を配合して作られます。米の配合比率は最大でなんと70%。従来100%石油系プラスチックとほぼ同等の強度と成形性、コストを保ちながら、石油系樹脂の含有量を大幅に減らすことができるのです。こうした観点からライスレジン®の市場規模は拡大傾向にあり、ストローや箸、スプーン、レジ袋、玩具などさまざまな新商品が続々と誕生しています。

カーボンニュートラルでCO2削減効果も

日本は持続可能なバイオマスプラスチックを積極導入する方針を打ち出しています。製造元のマルタカは、「お米からできたライスフィルム米袋を使用することは、地球環境に配慮するだけでなく、米の用途拡大と、日本の農業支援並びに耕作放棄地の活用などにもつながる有力な取り組みになる」としています。

また、植物由来のバイオマスプラスチックは、生育時の光合成でCO2を吸収するため、たとえ焼却したとしても結果的にCO2排出を抑えることにつながります。同社は「こうした製品を採用することで、企業活動にSDGs(持続可能な開発目標)を取り入れ、持続可能な社会の実現に向けて貢献できる」と呼び掛けています。

<br>食べるだけじゃない、バイオマス資源としての日本のお米の可能性に注目です。

※ライスレジン®は、株式会社バイオマスレジン南魚沼の登録商標です。

参考:株式会社マルタカ公式HP

.jpg?fmg=webp&q=50&w=300&fit=max)