食ビジネスの課題解決に! 200種類以上の食の資格者が集う「食オタワークス」

SNSやイベントを通じて商品をPRしたい、新商品に向けて有益なヒアリングを行いたいけれど、どこに頼めばいいかわからない……。そんな食品業界のマーケティングや商品開発の悩みに応えるサービスが「食オタワークス」です。多彩なジャンルの「食の資格者」が集うコミュニティを通じて、食品や食材の魅力を効果的に伝えてみませんか?

※こちらの記事は株式会社ヴァカボの提供で、シェアシマ編集部が制作しています。

「食オタワークス」とは?

「食オタワークス」は、多様な食育サービスを展開する株式会社ヴァカボ(本社:東京都中央区)が運営する、食の資格者と企業や自治体をつなげるマッチングサービスです。「食の資格者がスキルを活かせる場を増やす」という取り組みの一環として、2024年より本格的に始動しました。

「食の資格者」に特化した食ビジネス向けコミュニティ

「食オタワークス」は、同社が運営する食の資格者コミュニティ「食オタ」と連携したサービスです。ここで「食オタ」と呼ばれる登録メンバーは、全員が何らかの食の資格保有者。食に関するプロ級の知識をもち、フードロスなどの社会問題や一次産業にも関心があり、新しい食の話題も大好き。つまり、食ビジネスとの親和性がこの上なく高い、食のプロ兼食への興味関心が高い消費者の集まりなのです。

第1位 栄養系 (管理栄養士、栄養士、栄養教諭など)

第2位 健康系 (健康管理士、国際薬膳士など)

第3位 食材系 (野菜ソムリエ、だしソムリエなど)

第4位 食育系 (食育インストラクター、食育指導士など)

第5位 調理系 (調理師、家庭料理技能検定など)

※女性96.4% 平均年齢41.8歳 関東在住67.2%※保有する食の資格数 250種以上(国家・民間資格を含む)

みそソムリエ/いちごソムリエ/豆乳マイスター/発酵マイスター/雑穀エキスパート/香辛料アドバイザー/おもち文化大使/キッズ食育トレーナー/介護食アドバイザー etc.

登録者は資格者であると同時に「一般の消費者」

「食オタワークス」に集う人々は、食の専門スキルをもつ資格者であると同時に、食への感度が高い一般消費者・生活者でもあります。双方の視点をバランスよく持ち合わせているため、食品のPRやマーケティング、商品開発などの目的に合わせて、どちらの特性も活かすことができます。

「食のセミプロ集団」で効果的な商品PRを実現

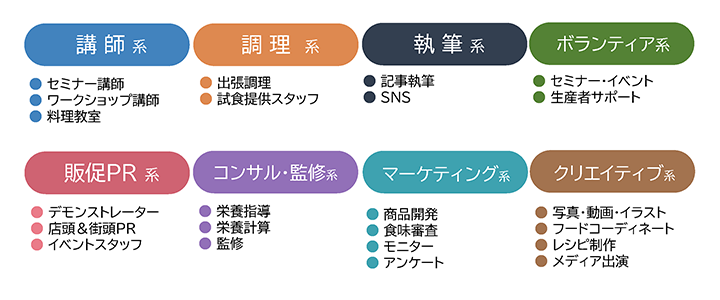

「食オタワークス」を食ビジネスに活用するパターンは大きくふたつ。ひとつは「食の資格者」の側面を生かし、食関連のセミナーやワークショップの講師、調理、栄養管理など、専門知識やスキルが求められる場面で依頼すること。もうひとつは「生活者」の側面から、食味調査やモニター、SNS投稿などで活用する方法です。もちろん両者どちらの特性も組み合わせ、さまざまなニーズに柔軟に応えることも可能です。

▼「食オタワークス」の活用事例

【活用例1】資格者×消費者の視点が生きるヒアリング

試食や食味評価、アンケート形式のモニター企画などを通じて、食に一家言もつ「食オタ」ならではの精度が高いレスポンスを期待できます。商品開発のヒントにつながる充実したヒアリングを手軽に実施できるのは「食オタワークス」ならでは利点です。

【活用例2】食のインフルエンサーによるSNS活用

「食オタ」のSNSは、投稿する側もフォローする側も食べものが好きな人。フォロワー数の平均規模は数千~数万人規模です。食への関心が高いフォロワーに確実にリーチして、密度の濃いアプローチが期待できます。

【活用例3】食品・食材PRのセミナー開催

セミナーやワークショップを通じて「食オタ」に食品や食材の魅力を直接伝えることで、SNSやクチコミを通じた拡散効果が期待できます。オンラインでの実施にも対応。もちろん、講師やプレゼンテーターとして仕事を依頼することも可能です。

食の資格者に焦点を絞るという「ありそうでなかった」食ビジネスの課題解決を提案する「食オタワークス」。実際に、少人数から詳細なヒアリングを希望する企業や、地方自治体の食を通じた町おこしPRなどの依頼が舞い込んでいるそう。

大々的なプロモーションとはひと味違う商品PRや、商品開発に新たなアイディアが欲しい時、ぜひ相談してみてはいかがでしょうか。

.png?w=300)

株式会社ヴァカボ

<会社説明>

「食べるをつなぐ」をミッションに、食育が日常にある世界の実現に向け活動する食育カンパニーです。農業がもつ食育素材と食の資格者がもつ「伝える」チカラをあわせた事業をマーケティング・HR領域で展開中。

シェアシマ編集部

シェアシマ編集部

食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。

.jpg?fmg=webp&q=50&w=300&fit=max)